(1940-1950)

Il y a une quinzaine d'années j'ai laissé le personnage de : « Qu'as-tu fait de ta jeunesse ? » à l'étape ultime de ce périple qui l'avait mené, en marche forcée, depuis Sedan juqu'à Mont de Marsan. Mes souvenirs sont encore relativement précis, du moins ceux qui ont marqué plus profondément ma mémoire et ce ne sont pas forcément ceux qu'on qualifierait

d'importants.

J'étais arrivé au but que je m'étais assigné : Atteindre le rendez-vous donné par Isabelle. Je ne fus pas tellement étonné de la déclaration de sa tante qui m'annonça que sa nièce avait renoncé à me rencontrer. J'avais tellement subi de contrariétés et encaissé tant de déceptions que celle-ci fut acceptée avec assez de résignation. C'était pour moi dans l'ordre des choses.

Mon séjour à Mont de Marsan fut de courte durée car on me fit savoir, dès mon arrivée, que je devais quitter les lieux au plus tôt, me trouvant dans ce qu'on appelait alors : « La zone occupée » et que tout militaire, non démobilisé,était en situation irrégulière, susceptible d'emprisonnement ou de déportation par les autorités occupantes.

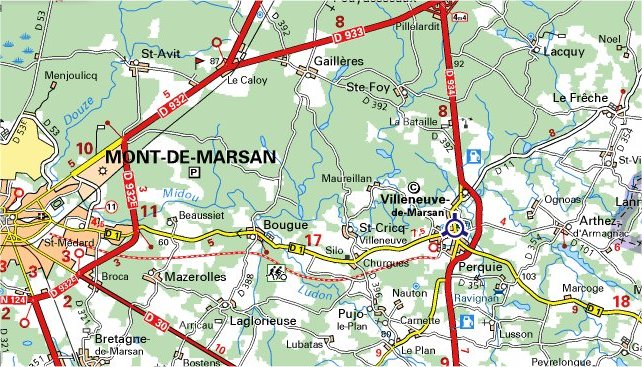

Je n'ai donc couché que deux nuits chez mon hôtesse montoise et, le surlendemain de mon arrivée, je prenais le chemin du village le plus proche « en zone libre » : Villeneuve de Marsan.

La carte michelin de Villeneuve

Ce fut le début d'un carroussel qui, tous les quinze jours ou, au plus tard, tous les mois, nous déplaçait, mes camarades et moi, autour de Villeneuve sans raisons bien apparentes. Comme ces consignes émanaient d'autorités militaires, ces déplacements se faisaient de nuit, comme si, après les deux armistices allemand et italien, ces changements de lieux pouvaient encore cacher quelques manoeuvres secrètes à l'ennemi.

Un beau jour, ces mêmes mystérieuses autorités décidèrent de regrouper les « isolés » du Nord et de l'Est que nous étions pour former un convoi qui, par le rail,serait diriger vers la frontière est du pays. De là, chacun devrait regagner son propre domicile par ses propres moyens. Charroyés, en wagons de marchandise, nous nous promenions de gare en gare, stationnant parfois plusieurs heures sur des voies de garage. Nous n'étions uniquement nourris que de boîtes de sardines et de la traditionnelle « boule de pain ». C'est de cette époque que j'éprouve toujours un dégoût pour ces conserves à l'huile.

Un train de marchandise d'époque

Toujours dans le même convoi et durant les mêmes longs jours et longues nuits nous refîmes, en sens inverse, le même trajet jusqu'à Villeneuve de .Marsan. Cette mésaventure laissait entendre à ces isolés que nous étions que nous devions nous accommoder de notre sort et nous trouver chacun un modus vivendi.

Avant le départ de la folle équipée, montée par le groupe d'officiers qui nous avaient embrigadés dans cette mésaventure, je me trouvais résident dans le petit hôpital villeneuvois, ayant contracté, quelques semaines auparavant, une bégnine maladie que le major avait jugé bon d'être soigné en hôpital. J'en avais été évacué pour participer au voyage soi disant libérable mais, rejetés par l'autorité allemande, chacun des « isolés » devait reprendre sa situation antérieure.

Pour ma part j'avais retrouvé les braves religieuses qui me traitaient comme un locataire définitif. J'étais admis par la population du village comme un des leurs, on m'appelait d'ailleurs : « Lou soldat de l'hospital ». La mère supérieure, en bonne mère qu'elle était, me prit sous sa protection et se chargea de me trouver quelques petits emplois rémunérateurs auprès des écoliers, alors désoeuvrés et dont il fallait remplacer les maîtres disparus dans la nature ou dans les camps de prisonniers.

L'Hospice de Villeneuve

En attendant j'étais encore plus ou moins embrigadé dans la formation des « militaires isolés » et je bénéficiais des repas servis dans une cantine improvisée chez un habitant du centre du bourg. Je m'y rendais chaque jour et, à cette occasion,se produisit la rencontre de deux destins,le mien et celui de ma future épouse et future mère de mes trois enfants. Cette rencontre et cette attirance réciproques semblaient avoir été organisées par une intervention providentielle. Bernadette qui habitait avec ses parents vis à vis de la cantine de fortune, dans la candeur de ses seize ans, du trottoir d'en face, se distrayait des allées et venues des soldats en quête des repas distribués bi-quotidiennement. Elle se souvient encore, me confia-telle, soixante dix ans plus tad, que, dans ce défilé de militaires,elle avait distingué tout de suite l'un d'entre eux. Il était facile à repérer puisqu'il était le seul à ne pas porter d'uniforme.En effet J'étais vêtu d'un pantalon blanc et d'un blazer à rayures jaunes et bleues qui, paraît-il, me seyait à merveille.Le chiffonnier de Mont de Marsan, voisin de la tante d'Isabelle,qui m'avait su si

Bernadette à 18 ans

Un jour plus favorable fit que nos deux regards se rencontrèrent et qu'on éprouva l'un et l'autre, sans doute, un même besoin de fusion Dans ces situations, le hasard (mais est-ce le hasard ?) s'empresse de provoquer des raisons de se rejoindre. C'est aisi que Bernadette, étant secrétaire chez le notaire du pays et que de mon côté, j'étais dépendant des directives de ce notable, préposé aux envois de colis aux prisonniers de guerre du village,nous nous retrouvions dans les corridors de l'étude. La mère supérieure de l'hôpital,qui était intervenue en ma faveur pour mon agrément auprès des parents, nous ménageait parfois de curieuses entrevues, ne serait-ce qu'en me proposant d'assister, au mois de Marie 1941. Assis au fond de l'église,où je me blotissais, j'avais le loisir d'admirer la silhouette bien aimée. Et ces innocents rendez-vous, plus ou moins clandestins se succédaient malgré les réticences d'une mère quelque peu désappointée des nouveaux comportements de sa fille et aussi de ses compagnes, sans doute un peu jalouses de cette idylle.

La fidélité et l'exaltation des deux« tourtereaux», comme les appelaient les témoins les plus favorables fit que, quelques mois plus tard, le jour de Noël, se célébraient, en famille, d'officielles fiançailles. Le curé, invité pour bénir la bague, adressa un mot de félicitation aux jeunes promis. Il ajouta avec une pointe d'humour qu'il ne s'étonnait pas q'ils eussent choisi pour cette cérémonie la fête des « Saints Innocents».

J'avais un réseau si restreint de relations capables de me sortir d'un tel embarras que j'eus vite fait le tour de mes possibles appuis locaux dans cette quête d'emplois. C'est alors, que, comme d'habitude, je me rabattis sur mon ancien professeur et aussi collègue et, maintenant plus proche qu'un frère aîné: Henry de Julliot, celui dont j'ai rédigé la biographie de son vivant et où j'ajoutais au titre: « Pourquoi deux ailes à son nom ? » C'était vraiment pour moi un double de mon ange gardien.

Il était au courant de mon projet de mariage et éprouvait une amitié confraternelle pour celle que j'avais choisie pour devenir ma compagne. Mon cri d'alarme ne pouvait que le solliciter davantage. Malgré ses multiples adresses où son errance le dispersait je réussis à l'atteindre assez vite. il me répondit que, naturellement,il mettait tout en oeuvre pour répondre à mon appel de détresse. Heureusement, m'écrivait-il, pendant les récentes semaines de derniers combats, il avait secouru un soldat en difficulté et celui-ci lui avait promis de se mettre à sa disposition s'il avait besoin d'une aide . Il avait même ajouté qu'il serait heureux de secourir ce fiancé-ami auquel il faisait allusion dans sa dernière lettre.

Je me crus comblé par les attentions de la Providence et je ne pouvais que me féliciter d'être ainsi choyé par le ciel. La suite de l'histoire me fit vite déchanter.

Ce soi disant « providentiel intervenant » m'écrivit pour, disait-il, se renseigner sur mes aptitudes, m'annonçant qu'étant le bras droit d'un important industriel d'une fabrique de tissage dans l'Ariège,il avait mission de recruter un auxiliaure capable de le seconder.Dans ma réponse je lui fis entendre que ma formation n'était surtout que littéraire mais que je pourrais, à la rigueur , assumer des fonctions de secrétariat .L'affaire étant conclue, je renonçai à mes cours de précepteur et ,également à une fonction, récemment acquise, d'adjoint à une délégation de réquisition pour le ravitaillement du canton. C'est avec regret que je cédais cet emploi qui me rendait quelque peu fonctionnaire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sur le compte de ma retraite, je bénéficie toujours d'un revenu -oh, très modique certes mais continu- qui m'est toujours attribué. Mais au diable ces attributions de gagne-petit puisque m'était proposé un pactole d'une autre ampleur !Dans les premiers jours de juin, je me rendis donc dans ce village ariégeois où l'ami d'Henry me convoquait.

Une usine textile de Lavelanet

Franchissant le seuil, je devinais dans la demi-obscurité, un escalier qui montait à l'étage. J'en gravis les marches et frappai à la porte d'entrée. Comme je déclinais pour la deuxième fois mon identité, la porte s'ouvrit et je me vis en présence d'une femme d'une trentaine d'années dont le visage était marqué, très ostensiblement, d'un outrageant « oeil au beurre noir ». Comme elle remarquait sans doute mon étonnement, elle s'excusa aussitôt de me recevoir, défigurée par un si voyant hématome :

- « Veuillez m'excuser de me présenter dans un tel état. Ceci, dit-elle en montrant son oeil poché, est le résultat d'une malencontreuse glissade dans ma cuisine. » ( En réalité, je le sus plus tard,c'étaient le conséquences d'une récente querelle de ménage.)

- Je demandai si elle était prévenue de mon éventuelle visite et si elle avait reçu quelque consigne pour m'indiquer le logement qui, en principe, m'avait été retenu dans le pays. Elle sortit du tiroir de la table de cuisine un papier où était inscrit, en gros caratères, le nom de ma logeuse prévue et son adresse.

« Revenez demain matin, me dit-elle, Charles sera sans doute de retour puisqu'il vous a donné rendez-vous. »

Je redescendis l'escalier à tâtons, poussai le portillon de la grange et me retrouvai dans la rue. J'étais quelque peu déboussolé de cet accueil innatendu et m'empressa de découvrir le logement qui m'était, en principe, attribué. Je le trouvai à la sortie de l'agglomération, le long d'une maigre rivière caillouteuse. La maison, isolée,comportait deux logements. Mon hôtesse, qui se disait prénommée Rosine,m'accueillit avec bonhomie et me conduisit à l'étage, dans une chambre équipée d'un lit étroit, d'une armoire de sapin et d'une table de toilette avec une cuvette émaillée et de son broc; la tapisserie défraîchie s'accordait au caractère de la chambre où régnait une atmosphère d'ennui. Harrassé par mon voyage, je renonçai à diner et me glissai dans le lit.Ce ne fut qu'après un long soliloque sur les derniers événements de cette journée que je trouvai enfin le sommeil.

- Le lendemein matin, à une heure précoce mais convenable pour une telle visite, je me rendis à nouveau chez celui qui acceptait de me présenter au hautes instances de l'important industriel du lieu. Dieu merci!, il était présent. Il me demanda d'excuser son absence de la veille, en raison, disait-il, d'importantes affaires traitées.

- « Partons ensemble, me dit-il,nous n'avons plus de temps à perdre si nous ne voulons pas contrarier le grand patron qui sait déjà que vous êtes dans nos murs. »

- Nous parcourûmes à pied plus d'un kilomètre pour parvenir à l'entrée de l'usine. Charles G. parla confidentiellement à l'oreille du concierge.Alors,sur son invitation, nous traversâmes une grande cour pour aboutir à un long et haut bâtiment.- La porte aussitôt ouverte et dès les premiers pas, je me sentis assailli par une avalanche sonore qui m'attaquait sur toutes les parties du corps. j' étais comme « roué » de bruits.

Un métier à tisser dans les années 40

Autour de ces machines s'activaient des hommes et des femmes, dont certains étaient baillonnés d'un masque protecteur, et qui projetaient dans la gueule largement ouverte de la tarare des amoncellemnts de chiffons. De l'autre côté, une autre équipe, armée elle aussi des mêmes outils, recueillait cette manne de déchets débarrassés de leur souillure pour en constituer des ballots destinés au tissage. Je sus plus tard que cette usine s'était spécialisée, en raison des pénuries de la guerre, dans la fabrication de tissus à base de récupération de vêtements ou de lingeries hors d'usage.

Je serais resté pétrifié de stupéfaction si on ne m'avait pas mis entre les mains un rateau de bois pour oeuvrer de concert avec ceux qui m'entouraient.

Personne ne m'avait donné de consignes particulières, j'exécutais les mêmes gestes des ouvriers et des ouvrières qui m'entouraient. Sans trop m'en rendre compte sur le champ je venais de subir la même métamorphose d'un certain héros de Kafka et j'étais devenu le même cafard, aussi docile et aussi dégradé, qui ne pouvait que se mélanger à ces autres insectes sociaux obéissant à d'aussi imperceptibles mais aussi impérieuses injonctions.

Je ne sortis de cette hypnose qu'une ou deux heures plus tard quand une sirène hurlante désactiva subitement tous ces mouvements mécaniques aussi bien ceux des deux batteuses que ceux qui s'agitaient à son service. C'était la pause de midi.

Ce fut pour moi une délivrance. Après un repas pris à la va-vite je me précipitai vers la grange où, à l'étage, mon soi disant mentor qui devait me procurer un emploi des plus mirifiques. Cette connaissance de mon ami le plus intime ne pouvait pas m'avoir aussi grossièrement mal orienté, il fallait qu'il se rendît compte de cette lamentable méprise.

Je le trouvai en train de terminer son repas. Ma visite provoqua d'abord sur lui une grimace de surprise mais, très vite, il afficha une sereine assurance :

- «C'est vrai, intervint-il, après mon réquisitoire, vous pouvez être étonné de cette façon de vous avoir engagé mais c'et la manière du patron qui veut tester ainsi la valeur de ses recrues... il faut toujours ici passer par la petite porte et par les plus humbles tâches. C'est là qu'on juge ce qu'on peut attendre, dans l'avenir,de ceux qui ont été soumis à ce rite de passage.. » . Il continua plus rassurant : «Soyez confiant, le patron est au courant de votre embauche et de vos bonnes dispositions devant la trieuse des chiffons; Il a tout de suite apprécié votre courage et votre détermination. Surtout, insistait-il,ne le détrompez, en ne retournant pas à votre poste, vos chances seraient très compromises. »

Que faire dans la situation qui était devenue la mienne ? J'avais coupé tous mes ponts derrière moi, je n'avais aucun parent qui puisse m'accueillir et je n'avais aucun recours qui puisse m'orienter vers d'autres solutions.

Sur le chemin de l'usine, en traînant les pieds, je longeais des murs couverts d'affiches; L'une d'elles proposait « Engagez-vous dans l'armée coloniale pour un avenir assuré. »

J'adressai à cette invitation un sourire désabusé. C'était pourtant, en cas d'échec, mon seul salut.

Un stock de chiffons...

Une dizaine de jours plus tard, j'apprenais une information qui allait me sortir, du moins momentanément,de cet enfer. L'usine allait fermer ses portes en raison de la loi nouvelle du Front Populaire sur les Congés payés. C'était une nouvelle à la fois libératrice mais aussi déconcertante. Où me rendre pendant ces quinze jours de liberté ? Après bien des hésitations, je sollicitais la famille de mes futurs beaux-prents de me trouver un asile près de chez eux pendant cette courte période. Je soupirai d'aise quand ils me proposèrent de me recevoir à Villeneuve où ils me proposaient de me trouver un logement.

Avant de partir de l'usine, je me rendis à nouveau chez Charles G. et lui demandai que, pendant mon séjour près de mes futurs beaux-parents, je reçoive, de sa part une lettre qui confirme l'embauche de qualité qui m'avait été promise. Ce qui permettrait de rassurer le père et la mère qui acceptaient, malgré ce début difficile, de me confier le sort de leur fille.

Pendant le peu de temps que j'avais vécu dans cette galère et au régime sec de ce pays de pauvres gens, je m'étais manifestement amaigri et ce n'était pas un gage heureux du couple qui devrait subir de telles rigueurs.Quinze jours plus tard, résigné de force à mon de plus en plus impropable destin, je reprenais le chemin de l'usine ariégeoise; c'est alors que malgré ma désespérance, se leva l'aurore d'une chance nouvelle

Dès la reprise du travail du dernier emploi de manoeuvre où j'avais été affecté, je fus appréhendé par le chef de service oùj'avais été précédemment employé.

« Je ne pensais pas vous revoir, me dit-il.Comment se fait-il que vous soyez revenu parmi nous ? »J'hésitais à lui répondre, honteux d'ailleurs moi-même de ma situation

- «Pendant ces congés, lors d'une promenade en montagne où je fais office de guide pour mon patron, je lui ai parlé de vous. Il me semble que M. Antoine a pris pitié de vous. Il m'a dit qu'aux premières heures de la reprise du travail, si, par hasard, je vous retrouve, je vous envoie à son bureau. Laissez là ces outils et rendez-vous auprès de M. Antoine qui, je vous l'assure, vous attend. »

Une telle invite semblait me tomber du ciel. Je crois que, sur le coup, je récitai une action de grâces.

Quelques minutes plus tard, je me présentai à ce provientiel « jeune patron », beau comme un ange d'ailleurs, illuminé de sourires.

- « C'est donc vous celui dont mon guide de montagne m'entretenait, ces jours-ci. Il m'a raconté comment ce Charles G. à réussi à vous emberlificoter dans son habituel réseau de promesses illusoires. Vous n'êtes pas d'ailleurs sa première victime. Il semble, avec vous, avoir dépassé la mesure, il faudrait y mettre un holà. Comment, selon le récit de mon guide, ce garçon a-t-il eu l'audace de vous berner à ce point! C'est tellement invraisemblable qu'on hésite à y croire. Ainsi, paraît-il, vous a-t-il promis une place d'homme de confiance du patron? Est-ce vrai ? »Comme j'approuvai, le jeune patron éclata de rire et se tournant vers ses collaborateurs, déclara: « Je crois que, cette fois, il a dépassé les bornes » Et se tournant vers moi : «Pourriez-vous me donner une preuve de cette rocambolesque histoire ? »

- Oui, lui répondis-je, ce matin même, j'ai reçu de mes futurs beaux-parents une lettre qui m'étais destinée et postée à leur domicile des Landes. » Le patron s'empressa d'ouvrir le courrier et de lire la lettre à haute voix, l'interrompant par des éclats de rire :

- « Bravo, était-il écrit,vous êtes digne de la plus grande admiration d'avoir ainsi pris le taureau par les cornes. Le patron est heureux de vous compter désormais parmi ses plus vaillants collaborateurs mais, peut-être, tient-il à encore vous éprouver pour confirmer sa foi en votre personne. Continuez à demeurer digne du poste qui vous est promis dans notre organisation. je vous attends et, à nouveau, vous félicite.... »

- « Me permettez-vous d'utiliser cette lettre pendant quelques instants » demanda le patron et, avec ma permission il se rendit sans doute auprès de certains services appropriés. Quand il rentra, il me déclara : « Soyez rassuré,mon cher, votre « protecteur » vient de recevoir la sanction qu'il mérite. Je viens de lui signfier son renvoi. Veuillez excuser mon manque de prévoyance à son égard. Son embauche à l'usine a été contractée eu égard aux éminents services qu'a rendus son père comme ingénieur des plus qualifiés.

- Mais, tout ceci, continua le patron,ne change pas pour vous la situation où ce triste individu vous a conduit. Aussi, pour aller au plus vite, j'ai décidé de vous donner, dès maintenant, la place libérée par l'exclusion de Charles G. »

Je ne savais comment remercier celui qui, d'un coup de baguette magique venait de me sortir du cauchemar où depuis, plusieurs mois, je me sentais emmuré. Je m'étonnais de ne pas entendre sonner autour de moi les trompettes de Jéricho.

Prendre la place de celui qui se targuait de me secourir, n'était-ce pas un acte d'ingratitude ? Certainement pas car, immédiatement, après son limogeage,il rencontrait celle qui fut sa nourrice: « Où vas-tu, Charles, lui demanda-t-elle, ainsi en plein après-midi de travail ? -

-Rassurez-vous, lui répondit cet impénitent mythomane, le patron m'envoie, sur l'heure,en mission auprès du ministère... ».

L'Hopital de Villeneuve de Marsan dont les abords avenants servaient parfois de décors pour les mariages du lieu, comme celui_ci, célébré le 7 avril 1942.

Si j'avais quitté le pays des Landes c'était bien malgré moi, ne pouvant pas offrir à ma future femme, dans son propre pays, les moyens nécessaires à la gestion d'un ménage. Le coup de théâtre m'obtenant un emploi inespéré me permettait au moins de lever tout obstacle à notre projet d'un prochain mariage. Bernadette pressait sa mère de préparer, pour notre départ, l'équipement nécessaire à notre installation en Ariège. Nous possédons encore des reliques de cette préparation attendrissante d'ustensiles de cuisine comparables aux jouets d'une panoplie de ménage de poupée. A l'usine,dès le lendemain du renvoi de Charles G., je vins occuper la place qu'il tenait dans le bureau de l'organisation récente du Système Bedeau. Mon emploi consistait à me rendre dans les ateliers de tissage et, muni d'un chronomètre, d'évaluer le temps que l'ouvrière consacrait à chacun de chaque geste essentiel de son travail. Je me souviens que mes premières mesures étaient celles de l'exécution d'un « noeud », après cassage du fil sur la chaîne ou sur la trame. Mes comptages ayant été relevés sur des tablettes millimétrées, je rapportais les résultats de mes investigations qui seraient examinés, comparés et évalués pour déterminer du temps moyen de cette opération. Les primes au rendement étaient calculées sur les performances obtenues au delà du temps de référence. C'était tout simplement la transposition du Taylorisme américain avec son contôle du travail à la chaîne.

Un bureau de luxe...

Allais-je savoir m'adapter à ce nouveau métier et serais-je capable de satisfaire l'ingénieur Bedeau qui attendait avec impatience mes résultats de contrôle?

D'autant plus qu'auparavant il ne comptait guère sur les opérations de mon prédécesseur Charles G., installé à cette place, par complaisance du patron pour les services rendus autrefois par son père. Malgré les successives avanies ou peut-être à cause d'elles, le ciel finit par largement me sourire. L'heureuse surprise qui me fut alors accordée eut pour théâtre l'habitation des parents de Bernadette. Son père, ce matin là ,avait disposé son attirail de toilette dans la cour. Il avait commencé, armé de son rasoir à lame, de racler une joue savonnée quand, Rosa, sa femme, se planta devant le miroir:

«- Viens immédiatement, monsieur Boissarie te demande.

- Qui ? M. Boissarie ?

- Oui, lui-même, il t'attend.

- Ce monsieur Boissarie était une importante personnalité et son prestige dominait celui de tous les « moussus » du canton. A la sollicitation d'un monsieur Boissarie on ne pouvait qu'immédiatement répondre. Le blaireau et le rasoir à la main, François se présenta devant le visiteur.

- Veuillez excuser ma précipitation, lui dit le solliciteur, j'ai besoin d'une réponse rapide à ma proposition.

- Ca me concerne ?

- Non, pas vous, mais votre futur gendre. J'ai appris qu'il est à la recherche d'un emploi. j'en ai un à sa disposition. Est-il disponible ?

- Il le serait pour vous s'il peut remplir la fonction que vous lui proposez.

- Vous savez que le maréchal Pétain a transformé l'institution des Anciens Combattants dans le cadre de l'Etat Français par la Légion française des Combattants. Je suis chargé d'organiser la section du canton de Villeneuve de Marsan, en zone libre. Votre futur gendre serait-il intéressé d'en assurer, ici, la gestion ?

Rosa qui s'était rapprochée des deux interlocuteurs ouvrait de grands yeux d'étonnement :

-Notre gendre en serait-il capable ?

-J'en suis persuadé, répondit Boissarie. J'ai sur lui d'excellents renseignements et j'aimerais qu'en raison des services que M. Hourcade rend dans cette commune comme Conseiller municipal, vous bénéficiez de cet avantage.

- Il faut que nous le consultions, dirent presque en même temps les futurs beaux-parents mais sachez que son acceptation ferait notre plus grand bonheur.

- Faites au plus vite, dit Boissarie, il faudrait que cette affaire soit conclue dès le début du mois prochain.

A ce merveilleux événement survenant dans la famille Hourcade s'ajoutait une pointe d'humour : François, une joue rasée et l'autre encore barbouillée de savon souriait béatement dans un clownesque sourire.

Un contrat de mon embauche comme secrétaire de la section villeneuvoise à la Légion Française des Combattants fut rapidement conclue et je m'installai au mieux de mes intérêts dans cette nouvelle fonction.

A partir de ce jour s'ouvrit pour moi, dans mon deuxième âge, une période des plus favorables.

Contradictoirement aux périodes précédentes où je ne connaissais que désillusions et contrariétés, je découvrais une tâche aisée et une rémunération bien supérieure à ce qu'auparavant m'était proposé. J'avais l'impression qu'après avoir plongé dans un gouffre de décrépitude je renaissais à une nouvelle jeunesse. je retouvais l'ardeur de mes aspirations anciennes et mes audaces enfantines. Je me revoyais questionné par mon père , à mon retour inopiné de Saint Clément, ayant renoncé à devenir prêtre, sur ce que je pensais faire,de lui répondre, en toute candeur : « Ecrire! » . je ne m'étonne pas qu'une telle réponse pût lui paraître absurde. C'est pour cela que j'avais ajouté : « je désire entrer à la Gazette de la Thiérache », cet hebdomadaire régional qui était alors la seule lecture de la famille. Je suis encore étonné que mon père ait accepté de jouer le jeu jusqu'à l'absurde en se rendant chez le le directeur de ce journal qui lui a ri au nez. Je suppose son degré de résignation, pour me sauver de ma désespérante situation, en acceptant d'être ainsi bafoué.Quant à moi, je me retrouvais dans l'innocence de mes quinze ans. Je croyais, à nouveau,à la toute puissance de mon impulsion « d'écrire », me rappelant que mon instituteur me qualifiait de « garçon à idées », que mon professeur de français honorait mes rédactions d'appréciations flatteuses, que j'avais obtenu un premier prix dans un concours interscolaire, que j'avais été fier alors d'être imprimé daans un journal. Bref, je retrouvais l'audace de croire en moi.

Dans la sérénité de mon nouvel emploi, j'oubliais que, par inadvertance, Henry m'avait fourvoyé sur ce Charles G. et ses pièges de mythomane. Maintenant je n'avais qu'à me féliciter de ma nouvelle orientation auprès de la rédaction d'une revue littéraire qu'il venait de créer avec de jeunes écrivains. j'y publiai un premier poème puis, ensuite, plusieurs nouvelles. Je me sentais à l'aise dans cette nouvelle voie.

Pour assurer le ravitaillement au foyer, en ces temps de pénurie d'occupation où il fallait se procurer les produits de première nécessité en battant les campagnes les plus reculées, je parcourais presque chaque jour, à bicyclettte, les environs du bourg, traversant les bois de pins et les champs, m'obligeant à une cure de solitude et de retraite. J'évoquais mes souvenirs du passé et mes découvertes nouvelles créaient le climat favorable à l'élaboration de mes projets.

C'étaient surtout les souvenirs de mon enfance en Thiérache qui me fournissaient les principaux éléments pour conjurer certains regrets qui m 'avaient secrètement torturés. J'imaginais, par exemple, que mon jeune héros, pour se faire plus aimer de sa mère, avait projeté de fuir de la maison familiale avant que personne n'ait pu soupçonner sa fuite. Il se délectait d'avance, avec morosité, du chagrin qu'il procurerait à sa mère quand elle s'apercevraIt de son absence.. Mais la chute de l'histoire était encore plus amère puisque la mère ne s'aperçut même pas qu'il avait quitté le logis et qu'il était revenu avant même qu'elle ne s'en soit aperçu.

Une autre histoire, de la même veine, mais, cette fois, pour se venger de mon père , est quelque peu macabre. La source en remontait à mon séjour à Blaugies, dans le sombre Borinage où s'était établi Saint Clément, l'école apostolique. Mon père m'avait obligé de chausser des anciens souliers de ma soeur aînée Jeanne (il ne fallait pas mettre au rebut ce qui pouvait encore servir). Il s'agissait de chaussures de fille qui se fermaient avec une bride et des boutons fantaisie. Je les ai chaussés quelque temps mais mes camarades se moquaient de mon accoutrement et m'appelaient « la fille ». je ne pouvais plus supporter ces railleries et avais décidé de ne plus les porter. Je ne me rappelle plus comment ces brimades étaient parvenues aux oreilles de mon père et du supérieur, comment j'avais manifesté mon intention de ne plus porter ces souliers ridicules et l'obligation faite par mon père et le supérieur de les reprendre.

"La casquette" dessin de Lambert Rucki

Cette année, Hutin a décidé d'acheter pour son fils, qui se plaint d'être moqué par ses camarades, une véritable casquette de gosse. C'était une double raison pour fêter ces deux acquisitions chez un mastroquet.

La soirée se prolonge et notre homme qui a arrosé trop abondamment ses achats revient en titubant vers le clocher de son village.

- « Mais qui sonne à sa place la veillée des morts ? » En débouchant de l'escalier du clocher il voit son enfant qui, pour sauver l'honneur du père absent, a voulu mettre en branle la lourde cloche. Il a glissé sur l'airain ébranlé et le battant, de sa lourde masse, a fracassé le crâne de l'enfant.

De la douzaine de nouvelles que l'éditeur Didier a rassemblé pour la publication de mon premier livre, le titre donné est celui de l'une d'elles : « La Jeune Morte » quoique elle soit placée à la fin de l'ouvrage.

Dernièrement, à l'occasion de la relecture de « Réflexions sur la poésie » de Paul Claudel j'ai fait un rapprochement avec mes dispositions dans l'élaboration de cette nouvelle, un peu différente des autres.

Le Tremble habité par "La jeune morte"

Il arrive souvent que certains écrivains ne sont capables d'écrire qu'un seul ouvrage qui les a vidés de tout le fertile apport de l'enfance.

Le cheminement qui m'a poussé à écrire « La Jeune Morte » est tellement obscur et tortueux que je suis incapable de m'en rappeler ni l'origine ni les détours. Dans le village, où alors je résidais, j'avais remarqué un jeune fille dont je subissais malgré moi le charme. j'essayai de m'en libérer par des tentatives d'écriture où j'en faisais l'héroïne de quelque histoire mais elles échouaient les unes après les autres. A force d'épurer son image, pour la rendre plus idéale, j'avais fini par abolir sa propre image et ne gardais d'elle qu'une illusion.

C'est alors , je crois, que le travail poétique commença son oeuvre et que mon personnage, échappé de la réalité, prit, presque à mon insu, cet étrange chemin.

Pour mieux la situer dans une atmosphère de légende, où elle semblait se complaire, je l'imaginai dans un au-delà. Elle m'échappait tellement que je ne la guidais plus dans un espace connu mas c'était elle, dans sa situation particulière, qui me faisait la suivre sous terre parmi les insectes qui, en principe,vivent en ces lieux, et au contact des sources d'où elles surgissent, entourée de cette glaise qui faisait comme une humide lymphe et une autre peau.

Pour retrouver contact avec le monde extérieur, ma Jeune Morte ne pouvait pas trouver de meilleurs confidentes ni de plus fiables Arianes que les racines d'un arbre. Je suivais le voyage de mon héroïne avec ravissement, charrié comme elle dans les canaux de sève amère, redécouvrant au fur et à mesure de notre ascension le lumière du jour derrière l'écorce et puis, renaissant à la vie au grand air comme feuille puis comme fleur.

Je lui avais trouvé des comportements nouveaux adaptés à cette mutation et je me complaisais dans ce que j'imaginais de flexuosité,de souplesse, de grâce, d'heureuse invention dans l'état de jeune-fille-idéale tel que que je le concevais dans mon imaginaire et qui se réalisait dans mon récit.

Ce n'est qu'à la fin de son aventure que je me rendis compte que mon histoire n'était pas aussi illogique et qu'elle n'était d'ailleurs que l'illustration d'un mythe bien connu sous le nom de : « La beauté du diable ». Là, mes dons de poète n'avaient plus qu'à poser les armes, l'intelligence et la raison reprenaient leurs droits et je pouvais ne pas rougir d'avoir commis cette escapade un peu folle au bras de la poésie,telle que la conçoivent Paul Claudel et l'abbé Brémond, l'auteur de : « La Poésie Pure » .

Comparées aux difficultés subies, les deux années précédentes, celles de ma gestion de la section locale de : « La Légion des combattants » s'écoulèrent dans une certaine sérénité. Ce qui me permit de me consacrer à ma passion de « l'écriture » et de concevoir mon premier livre.

Cependant les événements nationaux de la zone occupée et les internationaux d'une guerre toujours en expansion résonnaient du choc des combats. De cet état de fait les difficultés s'aggravaient, créant dans la population de l'ensemble du pays de plus en plus d'exaspération, par l'irritation des sensibilités politiques. Les citoyens dits de droite et du centre furent considérés comme des « collaborateurs » en puissance, si ce n'est de fait, alors que les partis de gauche se considéraient comme les seuls « Résistants » à l'ennemi.

Ces distorsions se manifestaient encore plus ouvertement dans les petites agglomérations où les jalousies partisanes et les vieilles rancunes de voisinage y trouvaient un regain d'activité. Ce fut le cas entre la famille Hourcade, dont je venais d'épouser la fille, et l'épicier d'en face, adhérent aux F.F.I. Les signes de malveillance se multipliaient, c'est ainsi qu'un matin nous constatâmes

que des mains anonymes avaient tracé sur la façade de notre habitation d'infames croix gammées .

La discordance des deux camps eut des effets encore plus funestes à propos d'une proposition d'emploi qu'une banque agricole m'avait soumise en vue de la création d'un comptoir à établir à Villeneuve pour le canton. L'affaire était pratiquement conclue quand intervint une obstruction d'un Conseil régional de « Résistants », obligeant la banque à renoncer à ma nomination à ce poste. Je ne pensais pas, trois ans plus tôt, qu'en acceptant la gestion d'une section locale de la Légion des Combattants je serais marqué, par l'autre clan, d'indignité civique.

Heureusement, qu'à peu près dans les mêmes temps (l'approche de la fin présumée des hostilités incitait partout à des initiatives de nouvelles créations) me fut proposée l'incorporation dans une maison d'éditions, ce qui correspondait le mieux à ce que je pouvais souhaiter.

Une de mes principales activités consistait à me mettre en relation avec les imprimeurs de la place pour assurer la fabrication des différentes collections des Editions Chantal qui venait de s'installer à Toulouse, rue Pharaon. J'ai alors apprécié combien ces ouvriers s'acquittaient avec ferveur de leur tâche, soucieux de la qualité de la mise en oeuvre, scrupuleux dans les moindres détails d'exécution et apportant, si possible, une touche personnelle dans l'exécution . Je les rencontrais volontiers dans leur club, situé près de l'hôtel d' Assézat où ils s'entraînaient à affiner leur métier dans des exercices sans but lucratif, jouant sur toutes les possibilités d'exécution comme les musiciens font volontiers leurs gammes.

Il existe d'ailleurs deux catégories d'imprimeurs, ceux du grand art pour la publication des livres, l'aristocratie de la profession et l'autre, presque industrielle, pour l'impression des journaux.

La créatrice des Editions Chantal était Magali, la célèbre romancière ,appréciée par les amateurs des séries sentimentales telles que les prisaient surtout les lectrices de cette époque. Elle avait confié la direction de la succursale de Toulouse à un de ses jeunes cousins qui, au lendemain de la Libération, se trouvait auréolé de glorieux mérites puisqu'il sortait des prisons du précédent gouvernement de Vichy. Le hasard l'avait alors enfermé dans la même cellule que cet autre « Résistant » que les autorités F.F.I. avaient désigné pour remplacer le préfet précédent.

Pour un commerçant débutant et dans les difficiles restrictions de matières premières d'alors, c'était une relation de choix. Le hasard encore (ou est-ce la Providence ?) voulut que, puisque j'étais à son service, je profitasse de cet avantage.

Je venais à peine d'être installé au siège de ces Editions que ma belle-famille, depuis Villeneuve de Marsan, m'annonçait la naissance de mon deuxième enfant, Michel. Je ne révélai à mon directeur cet événement familial qu'après un long moment d'hésitation. Des circonstances fortuites m'y avaient obligé.

- « Eh alors, me dit-il, que faites-vous ici ? Courez tout de suite auprès de votre famille qui, certainement ne comprend pas votre absence.

Je lui répondis que c'était mon plus vif désir mais que je n'osais pas formuler une telle demande alors que je n'avais que quelques jours de présence à mon poste.

- Faites immédiatement vos valises, me dit le directeur impérativement, et rejoignez au plus vite votre enfant et les vôtres.

- Vous êtes trop aimable, répondis-je, mais le voyage de Toulouse à Villene uve est des plus compliqués et des plus incommodes en raison du manque de communication aussi bien par le rail que par la route. » Le directeur semblait se désintéresser de ma réponse et prit le téléphone:

- « Allo, la préfecture. Donnez moi le garage. Le garage ? Disposez immédiatement d'une voiture pour un voyage urgent dans la région; D'accord ? Bon! Amenez la ici, rue Pharaon, en vue d'un voyage aller-retour pour les Landes. » Une demi-heure plus tard la voiture du préfet entrait dan la cour des Editions Chantal et m'emmenait vers Auch, Vic Fezensac, Eauze, en vue de Villeneuve de Marsan. J'étais tellement éberlué de ce tour de passe-passe que j'avais du mal à coordonner cette succession d'heureux hasards, de réussites, de bénédictions qui s'entre- choquaient et me donnaient le tournis. Au dehors je regardais défiler les paysages comme dans un kaléidoscope; de temps en temps je considérais le buste de mon chauffeur, coiffé de la casquette de sa profession et que je n'avais pas encore questionné,croyant avoir affaire à une fiction.

C'est après avoir dépassé Eauze que je commençais à mettre un plus d'ordre dans mon esprit. Etait-ce possible que moi, chassé de mon ancienne profession parce qu'elle était en contradiction avec ce qu'on appellera plus tard : « Le politiquement correct » , je me trouvais, brusquement, l'obligé d'un personnage important dans le nouveau gouvernement du pays.

La voiture officielle du préfet!

Tout cela était trop beau. A la maison on me mit dans les bras mon fils nouveau-né et j'enlaçais tendrement ma femme et embrassais chaque membre de ma famille.

Le chauffeur se confondait en remerciements pour le poulet que ma belle-mère s'était empressé de lui préparer pour son retour. je regardais la voiture du préfet s'éloigner sur la route et disparaître. Un miracle venait de se produire et le ciel, sur son couchant, rosissait à l'horizon comme une apothéose. Combien j'aurais aimé que mon engagement aux Editions Chantal se prolongeât ! Malheureusement, en ces années 45-46 le cours des choses semblait avoir adopté la folle allure des sursauts d' agonie de l 'armée allemande, ceux du réveil de l'armée américaine et aussi ceux d'une France enfin délivrée. Les gens du Nord qui s'étaient réfugiés dans les provinces méridionales sous la ruée allemande, éprouvaient le besoin de retrouver au plus tôt leurs logis déserté et leurs anciennes activités.

Dans ce même état d'esprit, Magali renonçait à prolonger l'installation de sa succursale toulousaine. Je me trouvais à nouveau démuni d'emploi. Cependant, prévenu des intentions de la romancière, je n'étais pas tellement étonné de sa décision et je m'étais préparé un plan de sauvegarde en fondant, en 1947 : « La Librairie-Club », rue de la Trinité, en collaboration avec l'abbé Buffières, l'éminent professeur de grec de l'Institut Catholique .

L'un des principaux animateurs de ce petit centre culturel qui rassemblait le Tout-Toulouse intellectuel de l'époque, était, d'abord le jeune Henri Agel professeur de lettres au lycée Pierre de Fermat, créateur du premier ciné-club et co-fondateur de l' H I D E C.

A ce propos un professeur honoraire d'Histoire et d'Esthétique de Montpellier écrivait en 1947 : « Je me souviens avec une netteté scintillante, malgré mes 82 ans, des rencontres amicales et décontractées qui avaient lieu à la Librairie-Club.

Jean Hannoteaux devant "La librairie club"

A cette Librairie-Club se rencontraient aussi bien le philosophe chrétien Georges Hahn que le thélogien du marxisme Henri Lefèbvre, ainsi que les espoirs de l'Ecole des Beaux Arts tels que Marfaing, Igon, Jousselin et, surtout, Jacques Fauché dont mon bureau est d'ailleurs décoré de plusieurs de ses toiles.

La jeune et sémillante Marguerite Dambrin, marraine des arts, à Toulouse, patronnait cet établissement et y amenait ses protégés, les acteurs de la troupe nouvellement créée : « Le Grenier de Toulouse ».

Le médecin psychiâtre de Rodez, auteur de : « l'Aliénation poétique » vint exposer sur les cimaises de la librairie les oeuvres les plus caractéristiques de ses patients, près desquels on aurait pu faire figurer certains Van Gogh et aussi quelques peintres surréalistes.

Mais l'animateur principal , le plus ouvert à toutes les ondes esthétiques et spirituels était Max Primault, à qui j'ai consacré, en 1990, une plaquette commémorative. En quittant les Editions Chantal j'abandonnais en même temps mon logement de la rue Pharaon et c'est , à ce moment là, que Max me recueillait, ainsi que ma famille, dans son vaste logement de la Grande Rue Nazareth que, du lundi au samedi, il se rendait au lycée de Montauban où il exerçait son « ministère » de professeur de lettres.. C'est en cette période qu'il eût comme élève Philippe Labro qui évoque, dans « Le Petit Garçon » leurs anciens rapports.

Chez lui , au premier étage, sur la table de la salle à manger-bureau, pour terminer mon roman : « Les Enfants de Lumière » dont je lisais les nouvelles pages à mon hôte, lors de ses retours hebdomadaires. C'est Max qui m'a conforté à explorer les fééries du domaine de l'enfance. Mais, plus loin, je reviendrai sur ce roman que je considère comme un des actes les plus importants de ma vie.

L'âge d'or de la ibrairie-Club fut de courte durée. Si le premier but de sa création, c'est à dire polariser sur ce lieu l'intelligentzia de la ville, fut un franc succès, celui, moins noble mais vital,d'y gagner de l'argent, du moins de quoi survivre, se révéla aléatoire. Les actionnaires ne touchaient aucun dividende et certaines dettes d'installation n'étaient pas remboursées. L'abbé Buffière,ariégeois de tempéramnt, décida de mettre bon ordre et c'est ainsi que je vis mon salaire se réduire presque de moitié, ce qui mit la trésorerie de mon ménage bien en péril. Or, me tomba du ciel une nouvelle fois,comme ce fut le cas, coup sur coup ,ces trois dernières années, une autre proposition d'emploi. Une connaissance de Villeneuve de Marsan, André D., engagé avec un groupe de jeunes toulousains dans un journal nouveau-né de la Résistance (La République), cherchait un associé pour tenir avec lui une librairie que ce quotidien venait de créer au lieu-dit : « Passage des boulevards », proche de la place Wilson. En raison de mes dernières activités et aussi de ma disponibilité actuelle, je devenais le candidat idéal.

Page de couverture de ma biographie de "Max Primault"

Naturellement tout était différent entre ces deux librairies. La première se voulait sélective, singulière, aristocratique, la seconde ouverte au grand nombre, banalisée, populaire. La première s'était retranchée dans l'étroite Rue de la Trinité, la seconde s'étalait en plein boulevard. La première ne proposait que des oeuvres plus ou moins raffinées et se voulait plus salon que forum, la seconde ne proposait que des articles alléchants et s'adressait à une clientèle de Supérette. La première était surtout riche en parlottes et en originalités, la seconde proposait des produits commerciables destinés au Grand Public.

Et pour ajouter une singularité dans leur disparition, la Librairie-Club a cessé d'exister en raison de la trop faible vente des ouvrages de son fonds. La Librairie du Passage à cause de la faillite de ce qui lui donnait sa raison d'exister.

Il est vrai que le journal « La République » était né dans la même éclosion des quatre autres journaux, surgis comme champignons le lendemain d'une nuit d'orage. C'était le temps des éphémères. Les émoluments, dont nous nous gratifions, mon associé et moi-même, sur les recettes journalières, auraient dû disparaître avec la déclaration de faillite du journal. Comme nous étions en bonne intelligence avec les syndics, ceux-ci acceptèrent que nous continuions la vente des ouvrages du fonds qui serait versée au bénéfice de la dette de faillite et aussi à nos rétributions mensuelles. Comme cette décision de justice n'avait pas réduit nos ventes, nous pûmes,pendant plusieurs mois,bénéficier de nos salaires habituels.

Depuis longtemps, j'avais l'habitude de traverser des périodes périlleuses et je m'en étais toujours sorti sans trop de dommages. Dans ce nouvel exercice de haute voltige, à quel trapèze-volant allais-je pouvoir me raccrocher ?

Radio Toulouse Pyrennées en 1950

Je me liai d'amitié avec le sous-directeur de la station qui, connaissant mes difficultés financières, m'engagea officieusement comme homme-à-tout-faire à cette radio toulousaine d'où avaient disparu, du fait de l'état de guerre, une partie de ses speaker, de ses chroniqueurs, de ses reporter,de ses animateurs, bref,des indispensables collaborateurs de son fonctionnement. J'appris donc, sur le tas, aidée par ma collègue et amie speakrine, à rédiger les bulletins d'information du jour, à composer des chroniques de circonstance, à partir en reportage et à interviewer les personnalités de passage dans la région. Un jour, je reçus la mission d'accomplir un reportage important (il ne m'avait était été donnée aucune consigne de la façon d'opérer) . La tâche était pourtant délicate.Il fallait assurer la célébration du centenaire de la mort de Eugénie de Guérin, la soeur de Maurice, l'un et l'autre célèbres écrivains. Elle devait être présidée par les plus hautes autorités locales et nationales laïques et religieuses; Le discours officiel de cet anniversaire devait être prononcé par François Mauriac, prestigieux ami « guérinien », dans le pac du château du Cayla à Andillac.

De retour à Toulouse, le lendemain, j'avais hâte d'écouter mon reportage et me rendis à la station Toulouse-Pyrénéees, aux Allées Jean Jaurès pour en écouter la retransmission. J'étais seul, dans le studio, à en prendre contact. En l'écoutant, je me rendais compte du risque de la direction d'avoir envoyé un jeune inconnu, inexpérimenté, sans expérience, sans aucune référence dans ce difficile rôle, pour assurer devant un vaste public (c'était relié sur la chaîne nationale) une mission aussi délicate où étaient mis en cause d'aussi éminents personnages.

A y réfléchir, j'étais fier de m'en être si honorablement sorti. Je me précipitai auprès des responsables pour connaître leur opinion. Ni le directeur, ni le sous-directeur,ni aucune autorité plus ou moins compétente n'avaient écouté la moindre partie de mon reportage.

Je déplorais cette irrévérence vis à vis des auditeurs et le mépris, plus ou moins conscient, de ceux qui étaient chargés de diffuser l'information. je n'avais quand même pas, à cette maison de la Radio, que des désillusions. Pendant le peu de temps de mon séjour j'ai pu diffuser quelques pièces radiophoniques, adapter le roman de « Venturetta » d'Isabelle Sandy et évoquer la carrière du ténor toulousain : Jean Ibos. En l'honneur de mon pays de Thiérache j'ai monté un récit épique : « Brin d'osier...Brin d'osier » où j'ai puisé mes sources dans « Miarka, la fille à l'ourse » de Jean Richepin. sur le thème d'un mariage à contre-coeur j'ai bâti un mélodrame : « Vive la mariée! ». Sans compter les rubriques et pochades de circonstance.

Un article sur l'auteur dans "Les nouvelles littéraires"

Mon premier mouvement fut d'envoyer mon manuscrit à Emile Paul puisque, en 1947, c'était encore cet éditeur qui publiait : « Le Grand Meaulnes ». J'avais une telle vénération pour cette oeuvre et pour son auteur que je ne pouvais que marcher dans chacun de ses pas.

J'aurais dû m'en douter, cet éditeur refusa de l'éditer comme il avait dû le faire pour bien d'autres propositions. D'ailleurs, sur la dernière page de couverture de l'exemplaire du Grand Meaulnes, en ma possession, il n'y a pas d'annonce au catalogue qui n'ait un rapport avec cet cet auteur mythique.

Je ne me souviens pas comment a été choisi le nom de l'éditeur suivant : Calmann-Lévy. C'est sans doute A.G. qui s'était chargée de l'expédition car j'ignorais l'existence de cette maison.

Quand je fus mis en rapport avec son directeur littéraire, le fils de Lucien Descaves, un des premiers académiciens Goncourt, celui-ci me fit savoir que c'était sa femme qui, la première, l'avait révélé. Un soir, elle l'avait emporté au lit pour soi disant s'y endormir dessus en le survolant. Non seulement elle ne le survola pas mais en lut attentivement chaque ligne. Le lendemain matin elle déclara à son mari : « Je viens sans doute de lire, hier soir,le meilleur livre de la saison prochaine. »

Quelques jours plus tard, je recevais de l'éditeur un contrat à signer Après la sortie des premiers exemplaires des Enfants de Lumière, les comptes-rendus des chroniqueurs littéraires ne démentaient pas la prévision de madame Descaves. Le premier à le proclamer fut Robert Couplet du Monde dans le journal du 22 octobre 1949 : «On ne résume pas une hitoire impalpable, écrivait-il, et devant tant de grâce on juge bien lourdes les objections que l'on pourrait faire. Certes, le grand « secret » qui est la raison de vivre des quatre petits enfants d'un village perdu dans la forêt, c'est le secret qui fut celui d'Alain Fournier... »

Comme l'éditeur m'avait abonné à « L'Argus de la Presse » je reçus les coupures de journaux correspondant à la publication de mon roman, plus d'une soixantaine, qui répétaient plus ou moins les mêmes louanges. Il y eut toutefois un « coup de pied de l'âne », un chroniqueur de : « Aspect de la France » qui crut bon d'apporter une note discordante : «Jean Hannoteaux croit avoir écrit le Grand Meaulnes. Il a seulement écrit Les Enfants de Lumière. » Certains, sans doute, lisent ces lignes comme un blâme, d'autres peuvent aussi, en raison de la performance d'imitation du chef d'oeuvre, les considérer comme un compliment.

Quelques mois plus tard, les journaux donnaient les pronostics pour les grands prix littéraires de l'année et chacun accordait une chance aux Enfants de Lumière dans l'une ou l'autre course. Le 26 octobre, l'hebdomadaire « Carrefour » le citait comme favori et même outsider.

Certes, il ne fut pas couronné mais je m'estime heureux que pour le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, l'Interallié il fut chaque fois « nominé » comme on le dit dans le jargon du jour.

Près d'une soixantaine d'années après la parution de ce roman et, le considérant avec un tel recul, j'aimerais rappeler certains éléments de son élaboration.

D'abord le titre. je ne l'ai pas admis d'emblée, je voulais qu'il se formât des éléments originaux de sa conception. ils étaient de la même nature que ceux de mon premier ouvrage : « La Jeune Morte », c'est à dire de mes années d'enfant et, principalement d'enfant-de-choeur. Dès l'âge de cinq ans, le dimanche, je portais déjà la soutane rouge et le surplis où mes pieds,d'ailleurs,s'y entravaient. Les cérémonies religieuses, avec leurs rites, leurs chants et les volutes de l'encens avaient fortement imprégné ma sensibilité.

Dans mon histoire je ne voulais certes pas me limiter au petit monde du sanctuaire mais j'en retenais sa marque du sacré. Pour le titre j'ai donc retenu la distinction que fait l'Evangile entre « les enfants du monde » et « les enfants de lumière ». En effet, même loin de l'église et du choeur je remarque que les enfants restent marqués par cette différence.

En énumérant les titres des chapitres se déroule un bref commentaire de l'ouvrage :