PENDANT

CREATION

D’UN JARDIN - A - THEME

Après l’alerte qui

m’avait été donnée au pied de la Vallée

d’Eyne, j’avais décidé de mettre un terme aux

herborisations et de fermer définitivement mon herbier. Nous allions

alors entrer dans l’an 2000, qui me semblait une date symbolique pour

clore cette longue histoire d’amour avec les plantes, que j’entretenais

depuis plus de 70 ans.

Or, voilà que parut, dans le bulletin municipal distribué aux Toulousains , une information qui m’intrigua.

La Ville avait l’intention d’installer un jardin-à-thème, présentant des plantes sauvages dignes d’intérêt. Curieux de cette proposition, que je considérais comme appartenant à mon propre domaine et à celui de mon ami Gérard Briane, j’emmenai celui-ci au bureau des « Services Espaces Verts et jardins » de la Ville, qui avait, en principe mission de mener à bien une telle entreprise.

Nous nous fîmes connaître et les maîtres d’ouvrages

de ce service nous accueillirent à bras ouverts car ils ne connaissaient

personne qui puisse les aider à constituer le projet de jardin qu’on

venait de leur confier. Mais c’était tellement imprécis

dans l’esprit de ceux qui devaient être les concepteurs qu’ils

ne voyaient pas quels types de plantes pouvaient être mis en place.

Nous nous fîmes connaître et les maîtres d’ouvrages

de ce service nous accueillirent à bras ouverts car ils ne connaissaient

personne qui puisse les aider à constituer le projet de jardin qu’on

venait de leur confier. Mais c’était tellement imprécis

dans l’esprit de ceux qui devaient être les concepteurs qu’ils

ne voyaient pas quels types de plantes pouvaient être mis en place.

Après un échange de points de vue, je proposai tout simplement d’aligner, sur le tertre prévu dans le grand espace Raymond VI, un certain nombre de plantes sauvages « à histoires », c’est à dire chargées de vertus médicinales, culinaires, magiques, religieuses, historiques, légendaires etc.. Elles seraient mentionnées dans un album-guide, accompagnées d’un court commentaire et illustrées chacune d’une photographie en couleur. C’était , pour moi, l’occasion de voir implantées, dans un jardin, ces « plantes à histoires » publiées 3 ans plus tôt. Pouvais-je rêver conclusion plus satisfaisante pour clore cette longue histoire d’amour ? Mais, pour Gérard Briane et moi notre premier but avoué était de réhabiliter une flore sauvage qui a subi et qui subit encore le mépris des citadins et même des gens de la campagne. Beaucoup de ces plantes sont traitées de « mauvaises herbes », si ce n’est pas « d’ordures », alors qu’elles ne demandent qu’à devenir des amies. Démarche souhaitable en ce temps où l’écologie est remise partout à l’honneur et où, de plus en plus, on voue un culte à tout ce qui reste naturel.Ces plantes seraient exposées à la vue des promeneurs dans la situation assez contradictoire d’un herbier, mais d’un herbier vivant et même parlant, non pas sous forme de momies desséchées mais s’érigeant, en pleine vitalité, sur le tertre de sols adaptés à leur nature . Elles représenteraient plus d’une centaine d’espèces botaniques qu’on trouve à l’état spontané ou subspontané dans la Région Midi-Pyrénées et ses abords. Certaines pourraient avoir une réputation de méditerranéenne puisque le climat méditerranéen pousse son influence dans certains couloirs du Lauragais, du Rouergue ou du Comté de Foix.

Des étiquettes indiqueraient les noms botaniques, français et parfois occitans de chacune des plantes ainsi que leur famille. Une originalité : Elles afficheraient, en plus, un titre un peu énigmatique pour piquer la curiosité des visiteurs. Ceux-ci trouveraient la réponse de ces apparentes énigmes dans une brochure -guide mise à leur disposition.

Les plantes seraient choisies et présentées non seulement parce qu’elles sont des sauvages issues de Midi-Pyrénées mais parce qu’elles seraient « à histoires ». Certaines le sont par les différentes appellations vernaculaires qui leur ont été données au cours des âges dans les diverses régions de la France, et dans notre Languedoc, en occitan.Ils sont autant de portraits différents « tirés » par les habitants des diverses régions, suivant la perception qu’ils en ont et de l’usage qu’ils en font pour eux et pour leurs animaux.

Sans doute sera-t-il fait mention de leurs actions médicinales mais sans s’y appesantir car beaucoup d’ouvrages ont déjà énuméré leurs vertus et, par ailleurs, il faut être prudent dans la phytothérapie qui ne se pratique pas sans risque. Ce qui n’est pas le cas pour le rappel des recettes culinaires et on ne célébrera jamais assez les saveurs des « herbes de la Saint Jean » dont profitèrent et profitent toujours les cueilleuses de sapides salades-des-champs.

. Une des grandes sources d’ « histoires » est la mythologie gréco-latine car beaucoup de naturalistes, qui sont à l’origine de la dénomination botanique des plantes sauvages ont repris les noms que donnèrent déjà les Anciens, ces peuples religieux qui personnifiaient dans chaque arbre, chaque herbe, chaque fleur, un dieu ou une déesse cachés. Quand survint la religion chrétienne, le même phénomène se reproduisit au bénéfice , cette fois, du Dieu unique, de la Vierge et des saints.

La Flore, qui ne peut pas ignorer la géologie à cause de l’implantation, en cet herbier, sur des sols de nature différente, montre qu’elle n’y est pas insensible. Parfois, la plante, dans son appellation, révèle les préférences pédologiques de son habitat.

Elle peut encore moins ignorer la botanique et ses lois dont on essayerait, ici, d’en corriger la rigueur. Pour cette raison on ne manquerait pas de souligner ses fantaisies.

Les relations entre la plante et l’animal seront l’occasion d’admirer l’harmonieuse collaboration entre les deux règnes. L’ouvrage s’intéressera plus particulièrement aux contributions bénéfiques, parfois maléfiques (ça arrive) entre la plante et l’abeille. Seront annoncées les qualités mellifères, soit en apport de nectar soit en apport de pollen en plus ou moins grande importance.

Relations aussi avec la nature elle-même dans son harmonie universelle. On aura souvent l’occasion de se rendre compte que l’observateur des plantes est un peu comparable à l’astronome qui découvre parfois, dans son site d’observation, de nouvelles plantes et il en éprouve autant de fierté et de joie que les curieux du ciel à qui se révèle une nouvelle étoile.

Ce sont surtout dans le domaine des rapports avec l’homme qu’apparaissent le plus de « plantes à histoires ». Il y a d’abord celles qui amusent les enfants, celles qui, plus tard, proposent des philtres d’amour et celles qui sont au chevet des mourants. Il y a celles que l’homme religieux a sacralisées. Il y a les étonnantes, les amusantes, les horlogères, les envahissantes , les aquatiques, les grimpantes, celles qui font des farces, les extravagantes, les bénéfiques et les maléfiques, les purificatrices, celles qui couronnent les mariées, les endormeuses, les allumeuses, les récureuses, les savonnières, les teinturières, celles à qui on a besoin de faire perdre leur fausse « mauvaise réputation », celles qui ont une célébrité et qui sont liées aux grands noms de l’Histoire. Il y aurait - et elles sont, d’ailleurs les plus nombreuses -celles qui demeureront toujours entourées de mystères.

Comme ce jardin est implanté au cœur de Toulouse on fera une place exceptionnelle à cette fabuleuse plante du Pastel qui a enrichi le patrimoine par ses nombreux vieux hôtels Renaissance. Nous accorderons aussi une mention spéciale - et une place un peu plus importante - à l’humble Violette qui, au regard des Toulousains contemporains, surpasse en renommée l’ancienne et riche pastelière. Sa fleur odorante est devenue l’emblème de notre capitale régionale. La connaissance d’un tel jardin ne pourrait pas se faire dans une seule visite. D’abord parce qu’il est difficile de s’intéresser, d’un seul coup, à un nombre aussi important de plantes. Après une vue d’ensemble il serait bon d’y revenir pour étudier certaines d’entre elles. D’autant plus que les floraisons ne se font pas toutes aux mêmes dates et qu’il est intéressant de suivre leur développement. Des tableaux synoptiques renseigneraient sur ces dates, sur le cycle des vivaces, des annuelles et des bisannuelles et sur leur accommodement aux sols. Une graphie différente indiquerait si elles sont de plaine, de montagne ou de réputation méditerranéenne.

Il ne faudrait pas s’étonner que dans une telle complexité à gérer tant de plantes aussi diverses certaines ne soient pas présentes au moment de la visite. Cependant elles figureraient toujours dans les illustrations et dans la liste et les commentaires du catalogue-guide mais des accidents ou même le cycle de leur végétation peuvent motiver une absence momentanée.

Il sera recommandé de consulter le catalogue-guide en dehors des visites du jardin, de relire les commentaires chez soi en se reportant aux tableaux synoptiques pour être moins dérouté à la prochaine visite. Cet opuscule servirait également aux promenades dans la campagne toulousaine comme une flore de poche.

Mais ce qui est le plus important ce sera la présence du jardin. Chacun porte en soi le désir enfoui de l’Eden mythique de notre premier jardin puisque les deux mots : jardin et paradis sont étymologiquement confondus. Ce n’est pas la première fois que ,dans cette histoire d’amour, on y fait allusion.En décrivant, ici, dans cette grande ville, cet échantillon choisi de plantes sauvages on se retrouvera encore plus proche de ce que l’homme a connu, engendrant toujours le regret de ce premier paradis perdu.

Voilà le beau rêve que nous caressions mais les difficultés de l’exécution nous ramenèrent très vite dans une réalité moins enchanteresse. Alors que nous comptions sur une entreprise qui assurerait la totale fourniture des plantes sauvages dont nous avions dressé la liste, nous nous sommes vite aperçus que celle-ci avait présumé de ses possibilités puisqu’elle cessa toute livraison après n’avoir fourni difficilement qu’un premier tiers de notre liste.

Dans le domaine courant des entreprises, si un fournisseur n’est plus en mesure de satisfaire la demande, les concurrents s’empressent de le suppléer . Pour un approvisionnement de plantes sauvages , plus communément appelées « mauvaises herbes » il faut battre toutes les régions de France et même de l’étranger pour trouver le rare entrepreneur qui envisage de proposer une telle fourniture.

Il fallut se résoudre à partir, la bêche sur l’épaule, dans la campagne environnante pour amener à notre jardin-à-thème les échantillons de sauvages que nous avions choisies.

Les jardiniers les plus chevronnés le savent - les amateurs aussi-, la transplantation , même faite avec le maximum de précautions, est une opération délicate et ne réussit pas à tous coups. .Beaucoup de transplantées n’ont pas survécu à ce choc opératoire. Aussi, la mise en place du jardin , commencée dans les premiers mois de 1999, n’a pas réussi à implanter le programme prévu pour le courant de l’été 2001.Dans la proposition de notre projet nous avions envisagé de mener parallèlement l’installation des plantes sauvages au jardin et la fabrication de l’album-guide. Le Service des Espaces Verts se considéra incompétent pour l’édition d’un tel guide et nous demanda de l’assurer nous-mêmes, ce qui nous obligea à nous improviser éditeurs, ce qui n’est pas une aventure sans péril..Arrivant au seuil de juillet, il faut bien constater que ce mois-ci et celui d’août sont deux mois « morts »Cette paralysie cyclique se manifeste depuis le milieu du siècle précédent, surtout depuis l’avènement des « congés payés » et qu’on appelle maintenant plutôt les « vacances » . Autrefois, seuls les écoliers en bénéficiaient pendant ces deux mois chauds de l’été. Or, dès que se termine juin, se manifeste dans presque tous les domaines, et plus particulièrement en agglomération urbaine, une « vacance », un vide, une carence qui gagne tous les corps professionnels ou administratifs du pays et qui, particulièrement pendant ces 60 jours,le mette dans un état d’engourdissement, d’immobilisme, dans une sorte d’inhibition. Tout le merveilleux système de services réciproques assurés par la sociabilité démissionne ou du moins perd la majeure partie de son efficacité pour ne plus fonctionner qu’au minimum de ses possibilités. La société s’en accommode, semble-t-il, elle fuit dans des voyages, sur les plages, sur la hauteur des montagnes ou alors chacun s’enferme dans sa propre demeure qui devient un ermitage; Ce dernier cas est le mien, redoutant les tracas des voyages, les bousculades des stations de la mer et même celles des montagnes. je m’enferme dans mon gîte, attendant qu’autour de moi renaissent le mouvement et la vie. C’est bien à quoi, Gérard Briane et moi nous nous résignons en raison du barrage de ces deux mois morts, aussi bien pour les transplantations qui restent à faire au jardin que pour les démarches administratives concernant la distribution du livre puisque les responsables sont absents de leurs bureaux. Même si l’un a une avance sur l’autre il faut qu’ils progressent du même pas, leur fusion constitue la raison d’être de l’opération et leur originalité. Le jardin n’a d’âme qu’en s’exprimant par le livre et le livre n’a de réalité et d’existence que par les nombreuses plantes sauvages choisies dont les racines puisent les sucs nourriciers aux mamelles de la terre de ce jardin.

Or, voilà que parut, dans le bulletin municipal distribué aux Toulousains , une information qui m’intrigua.

La Ville avait l’intention d’installer un jardin-à-thème, présentant des plantes sauvages dignes d’intérêt. Curieux de cette proposition, que je considérais comme appartenant à mon propre domaine et à celui de mon ami Gérard Briane, j’emmenai celui-ci au bureau des « Services Espaces Verts et jardins » de la Ville, qui avait, en principe mission de mener à bien une telle entreprise.

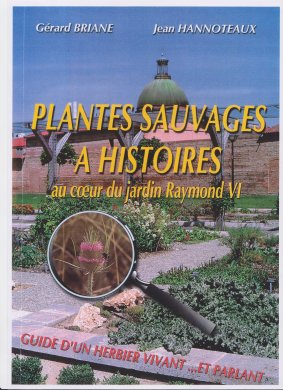

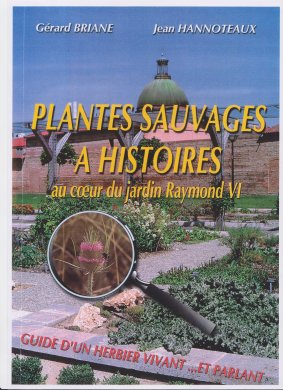

La première éditition de "Plantes à histoires"

Après un échange de points de vue, je proposai tout simplement d’aligner, sur le tertre prévu dans le grand espace Raymond VI, un certain nombre de plantes sauvages « à histoires », c’est à dire chargées de vertus médicinales, culinaires, magiques, religieuses, historiques, légendaires etc.. Elles seraient mentionnées dans un album-guide, accompagnées d’un court commentaire et illustrées chacune d’une photographie en couleur. C’était , pour moi, l’occasion de voir implantées, dans un jardin, ces « plantes à histoires » publiées 3 ans plus tôt. Pouvais-je rêver conclusion plus satisfaisante pour clore cette longue histoire d’amour ? Mais, pour Gérard Briane et moi notre premier but avoué était de réhabiliter une flore sauvage qui a subi et qui subit encore le mépris des citadins et même des gens de la campagne. Beaucoup de ces plantes sont traitées de « mauvaises herbes », si ce n’est pas « d’ordures », alors qu’elles ne demandent qu’à devenir des amies. Démarche souhaitable en ce temps où l’écologie est remise partout à l’honneur et où, de plus en plus, on voue un culte à tout ce qui reste naturel.Ces plantes seraient exposées à la vue des promeneurs dans la situation assez contradictoire d’un herbier, mais d’un herbier vivant et même parlant, non pas sous forme de momies desséchées mais s’érigeant, en pleine vitalité, sur le tertre de sols adaptés à leur nature . Elles représenteraient plus d’une centaine d’espèces botaniques qu’on trouve à l’état spontané ou subspontané dans la Région Midi-Pyrénées et ses abords. Certaines pourraient avoir une réputation de méditerranéenne puisque le climat méditerranéen pousse son influence dans certains couloirs du Lauragais, du Rouergue ou du Comté de Foix.

Des étiquettes indiqueraient les noms botaniques, français et parfois occitans de chacune des plantes ainsi que leur famille. Une originalité : Elles afficheraient, en plus, un titre un peu énigmatique pour piquer la curiosité des visiteurs. Ceux-ci trouveraient la réponse de ces apparentes énigmes dans une brochure -guide mise à leur disposition.

Les plantes seraient choisies et présentées non seulement parce qu’elles sont des sauvages issues de Midi-Pyrénées mais parce qu’elles seraient « à histoires ». Certaines le sont par les différentes appellations vernaculaires qui leur ont été données au cours des âges dans les diverses régions de la France, et dans notre Languedoc, en occitan.Ils sont autant de portraits différents « tirés » par les habitants des diverses régions, suivant la perception qu’ils en ont et de l’usage qu’ils en font pour eux et pour leurs animaux.

Sans doute sera-t-il fait mention de leurs actions médicinales mais sans s’y appesantir car beaucoup d’ouvrages ont déjà énuméré leurs vertus et, par ailleurs, il faut être prudent dans la phytothérapie qui ne se pratique pas sans risque. Ce qui n’est pas le cas pour le rappel des recettes culinaires et on ne célébrera jamais assez les saveurs des « herbes de la Saint Jean » dont profitèrent et profitent toujours les cueilleuses de sapides salades-des-champs.

. Une des grandes sources d’ « histoires » est la mythologie gréco-latine car beaucoup de naturalistes, qui sont à l’origine de la dénomination botanique des plantes sauvages ont repris les noms que donnèrent déjà les Anciens, ces peuples religieux qui personnifiaient dans chaque arbre, chaque herbe, chaque fleur, un dieu ou une déesse cachés. Quand survint la religion chrétienne, le même phénomène se reproduisit au bénéfice , cette fois, du Dieu unique, de la Vierge et des saints.

La Flore, qui ne peut pas ignorer la géologie à cause de l’implantation, en cet herbier, sur des sols de nature différente, montre qu’elle n’y est pas insensible. Parfois, la plante, dans son appellation, révèle les préférences pédologiques de son habitat.

Elle peut encore moins ignorer la botanique et ses lois dont on essayerait, ici, d’en corriger la rigueur. Pour cette raison on ne manquerait pas de souligner ses fantaisies.

Les relations entre la plante et l’animal seront l’occasion d’admirer l’harmonieuse collaboration entre les deux règnes. L’ouvrage s’intéressera plus particulièrement aux contributions bénéfiques, parfois maléfiques (ça arrive) entre la plante et l’abeille. Seront annoncées les qualités mellifères, soit en apport de nectar soit en apport de pollen en plus ou moins grande importance.

Relations aussi avec la nature elle-même dans son harmonie universelle. On aura souvent l’occasion de se rendre compte que l’observateur des plantes est un peu comparable à l’astronome qui découvre parfois, dans son site d’observation, de nouvelles plantes et il en éprouve autant de fierté et de joie que les curieux du ciel à qui se révèle une nouvelle étoile.

Ce sont surtout dans le domaine des rapports avec l’homme qu’apparaissent le plus de « plantes à histoires ». Il y a d’abord celles qui amusent les enfants, celles qui, plus tard, proposent des philtres d’amour et celles qui sont au chevet des mourants. Il y a celles que l’homme religieux a sacralisées. Il y a les étonnantes, les amusantes, les horlogères, les envahissantes , les aquatiques, les grimpantes, celles qui font des farces, les extravagantes, les bénéfiques et les maléfiques, les purificatrices, celles qui couronnent les mariées, les endormeuses, les allumeuses, les récureuses, les savonnières, les teinturières, celles à qui on a besoin de faire perdre leur fausse « mauvaise réputation », celles qui ont une célébrité et qui sont liées aux grands noms de l’Histoire. Il y aurait - et elles sont, d’ailleurs les plus nombreuses -celles qui demeureront toujours entourées de mystères.

Comme ce jardin est implanté au cœur de Toulouse on fera une place exceptionnelle à cette fabuleuse plante du Pastel qui a enrichi le patrimoine par ses nombreux vieux hôtels Renaissance. Nous accorderons aussi une mention spéciale - et une place un peu plus importante - à l’humble Violette qui, au regard des Toulousains contemporains, surpasse en renommée l’ancienne et riche pastelière. Sa fleur odorante est devenue l’emblème de notre capitale régionale. La connaissance d’un tel jardin ne pourrait pas se faire dans une seule visite. D’abord parce qu’il est difficile de s’intéresser, d’un seul coup, à un nombre aussi important de plantes. Après une vue d’ensemble il serait bon d’y revenir pour étudier certaines d’entre elles. D’autant plus que les floraisons ne se font pas toutes aux mêmes dates et qu’il est intéressant de suivre leur développement. Des tableaux synoptiques renseigneraient sur ces dates, sur le cycle des vivaces, des annuelles et des bisannuelles et sur leur accommodement aux sols. Une graphie différente indiquerait si elles sont de plaine, de montagne ou de réputation méditerranéenne.

Il ne faudrait pas s’étonner que dans une telle complexité à gérer tant de plantes aussi diverses certaines ne soient pas présentes au moment de la visite. Cependant elles figureraient toujours dans les illustrations et dans la liste et les commentaires du catalogue-guide mais des accidents ou même le cycle de leur végétation peuvent motiver une absence momentanée.

Il sera recommandé de consulter le catalogue-guide en dehors des visites du jardin, de relire les commentaires chez soi en se reportant aux tableaux synoptiques pour être moins dérouté à la prochaine visite. Cet opuscule servirait également aux promenades dans la campagne toulousaine comme une flore de poche.

Mais ce qui est le plus important ce sera la présence du jardin. Chacun porte en soi le désir enfoui de l’Eden mythique de notre premier jardin puisque les deux mots : jardin et paradis sont étymologiquement confondus. Ce n’est pas la première fois que ,dans cette histoire d’amour, on y fait allusion.En décrivant, ici, dans cette grande ville, cet échantillon choisi de plantes sauvages on se retrouvera encore plus proche de ce que l’homme a connu, engendrant toujours le regret de ce premier paradis perdu.

Voilà le beau rêve que nous caressions mais les difficultés de l’exécution nous ramenèrent très vite dans une réalité moins enchanteresse. Alors que nous comptions sur une entreprise qui assurerait la totale fourniture des plantes sauvages dont nous avions dressé la liste, nous nous sommes vite aperçus que celle-ci avait présumé de ses possibilités puisqu’elle cessa toute livraison après n’avoir fourni difficilement qu’un premier tiers de notre liste.

Dans le domaine courant des entreprises, si un fournisseur n’est plus en mesure de satisfaire la demande, les concurrents s’empressent de le suppléer . Pour un approvisionnement de plantes sauvages , plus communément appelées « mauvaises herbes » il faut battre toutes les régions de France et même de l’étranger pour trouver le rare entrepreneur qui envisage de proposer une telle fourniture.

Il fallut se résoudre à partir, la bêche sur l’épaule, dans la campagne environnante pour amener à notre jardin-à-thème les échantillons de sauvages que nous avions choisies.

Les jardiniers les plus chevronnés le savent - les amateurs aussi-, la transplantation , même faite avec le maximum de précautions, est une opération délicate et ne réussit pas à tous coups. .Beaucoup de transplantées n’ont pas survécu à ce choc opératoire. Aussi, la mise en place du jardin , commencée dans les premiers mois de 1999, n’a pas réussi à implanter le programme prévu pour le courant de l’été 2001.Dans la proposition de notre projet nous avions envisagé de mener parallèlement l’installation des plantes sauvages au jardin et la fabrication de l’album-guide. Le Service des Espaces Verts se considéra incompétent pour l’édition d’un tel guide et nous demanda de l’assurer nous-mêmes, ce qui nous obligea à nous improviser éditeurs, ce qui n’est pas une aventure sans péril..Arrivant au seuil de juillet, il faut bien constater que ce mois-ci et celui d’août sont deux mois « morts »Cette paralysie cyclique se manifeste depuis le milieu du siècle précédent, surtout depuis l’avènement des « congés payés » et qu’on appelle maintenant plutôt les « vacances » . Autrefois, seuls les écoliers en bénéficiaient pendant ces deux mois chauds de l’été. Or, dès que se termine juin, se manifeste dans presque tous les domaines, et plus particulièrement en agglomération urbaine, une « vacance », un vide, une carence qui gagne tous les corps professionnels ou administratifs du pays et qui, particulièrement pendant ces 60 jours,le mette dans un état d’engourdissement, d’immobilisme, dans une sorte d’inhibition. Tout le merveilleux système de services réciproques assurés par la sociabilité démissionne ou du moins perd la majeure partie de son efficacité pour ne plus fonctionner qu’au minimum de ses possibilités. La société s’en accommode, semble-t-il, elle fuit dans des voyages, sur les plages, sur la hauteur des montagnes ou alors chacun s’enferme dans sa propre demeure qui devient un ermitage; Ce dernier cas est le mien, redoutant les tracas des voyages, les bousculades des stations de la mer et même celles des montagnes. je m’enferme dans mon gîte, attendant qu’autour de moi renaissent le mouvement et la vie. C’est bien à quoi, Gérard Briane et moi nous nous résignons en raison du barrage de ces deux mois morts, aussi bien pour les transplantations qui restent à faire au jardin que pour les démarches administratives concernant la distribution du livre puisque les responsables sont absents de leurs bureaux. Même si l’un a une avance sur l’autre il faut qu’ils progressent du même pas, leur fusion constitue la raison d’être de l’opération et leur originalité. Le jardin n’a d’âme qu’en s’exprimant par le livre et le livre n’a de réalité et d’existence que par les nombreuses plantes sauvages choisies dont les racines puisent les sucs nourriciers aux mamelles de la terre de ce jardin.

LE JARDIN-HOPITAL

8 AOÛT 2001

Dans cette première quinzaine d’août, au milieu des deux mois « morts » de l’année, j’ai voulu quand même me rendre compte de l’état du jardin-à-thème actuellement délaissé par le service des Espaces Verts. Je suis donc allé, cet après-midi, à Raymond VI comme on se rend, sans enthousiasme, au chevet d’un hospitalisé.

Avant d’entrer dans le parc , depuis le trottoir de l’avenue, à travers la grille de la clôture, j’ai aperçu mon petit jardin, perdu dans ce grand espace gazonné. Aussitôt s’est imposée à ma mémoire une vaste salle d’hôpital avec un petit lit d’enfant, celui de mon petit-fils, âgé alors d’un mois, victime d’une toxicose. Sa mère avait jugé préférable de le confier aux spécialistes d’un hôpital, bien que infirmière elle eût pu le garder à la maison.

Dans mon journal de l’époque, je retrouve le compte-rendu de

ma visite à Purpan où je me rendis seul au chevet du petit malade

:

« ....J’arrive dans les dédales du vaste hôpital où le vivant ne se sent plus sur son domaine, où seuls médecins et infirmières évoluent à l’aise .Je vais d’un bâtiment à l’autre, guidé par ces ombres, accrochées au passage dans les couloirs ou dénichées derrière un guichet.

-C’est là, montre un bras

Je demeure sur le pas de la porte de cette grande salle où sont alignés des lits d’enfants. A deux ou trois endroits, des parents sont penchés sur un malade mais partout ailleurs chaque bébé est seul, à demi englouti dans un trop vaste lit à barreaux, dans une tombe où ne manque que la croix et les ex-voto.

-Où est mon petit-fils ?

Le peu de différence des enfants de cet âge et cet alignement de cimetière ne peuvent que le confondre davantage. Le visage de Cédric ne peut pas être confondu. Il y a quinze jours, le soir de son baptême, il m’est apparu avec tant de grâce dans son berceau que je suis toujours sous le coup de cette illumination. Il reposait alors dans l’innocence de sa tranquille beauté. Ses paupières étaient baissées pour le sommeil mais je devinais le feu de ses grands yeux noirs. Les parents jasaient autour et je m’étonnais que , comme moi, ils ne soient pas uniquement attentifs à l’admirer.

Tout à l’heure, sur le chemin de l’hôpital , cette image m’obsédait. j’avais hâte de comparer celui que je venais voir avec ce souvenir aussi concret que si je serrais dans la main une photographie..

Je m’approchai du premier lit. Horreur ! Sur le haut de la tête de l’enfant était collée une ventouse d’où sortait un tube qui, long d‘une soixantaine de centimètres, montait jusqu'à un bocal empli d’un liquide. Je regardais aussitôt les autres lits ,de tous ces petits crânes sortait ce long tuyau qui semblait les suspendre au mur.

- Non, ce n’est pas lui.

Je me retrouve au milieu de la pièce. Des parents qui s’abîmaient dans une contemplation douloureuse de leur rejeton soulèvent les yeux vers moi. Est-ce que je leur apparais comme un sinistre voyeur ?

Et tout à coup, dans ce brouillard blanchâtre, dans ce douloureux vertige, dans cet angoissant brouillamini, dans cet état de malaise voici que, comme une mise au net, mon petit-fils m’apparaît.

Je m’approche, je m’agrippe au montant métallique du lit :

-Cédric! Cédric!

Mes lèvres prononcent son nom, admiratif, comme je le faisais le soir de son baptême. Il est d’ailleurs toujours aussi beau, aussi calme, aussi serein. Soudain une angoisse. Cette beauté trop belle, cette sérénité trop sereine ne seraient-elles pas le signe. de .....Je me penche, je lui touche sa petite main. Elle est chaude. Je respire plus à l’aise.

Je n’avais pas vu la ventouse et le tube de plastique qui, comme aux autres enfants, lui sort du crâne. Je me fais la réflexion : « suspendu à la vie comme par un fil. »

Tout est fragile ici. Avec ma grosse santé, mes vêtements de ville, mes brusques gestes de vivant, je suis maladroit, mal à l’aise. Je regarde mon petit-fils palpiter comme une faible flamme sur le point de s’éteindre ou au contraire en train de se ranimer.

S’il ouvrait les yeux, me reconnaîtrait-il ?Serait-il effrayé de me voir ? Malgré l’inutilité de ma présence je ne me décide pas à quitter les lieux mais je me rends compte, plus ou moins obscurément, de ma situation inconfortable, sur le seuil d’un grand vertige.

Ma fille avait sans doute raison de confier ce fétu à la médecine, à ces limbes que sont les hôpitaux. En effet, dans un tel état, un enfant ne nous appartient plus.

Par quel excès d’amour grand-paternel ? Par quelle audace, par quelle inadvertance je suis devenu un Orphée descendu vivant aux enfers ? Je demeure sur l’entrée du parc d’où se dessine la silhouette de mon jardin avec la pergola qui le surplombe. Courant juillet s’est abattu sur Toulouse une brûlante canicule qui a dû faire souffrir ces fragiles « sauvages » transplantées. A cette distance je ne peux pas encore présumer des dégâts et je m’approche avec inquiétude. Dieu merci ! Les grandes salicaires qui bordent le sud du bassin - et que j’avais photographiées quelques semaines plus tôt - ont gardé leur fière allure de belles plantes érigées et leur couleur ne s’est pas éteinte. De même la belle touffe de bleuets, à leurs côtés, semble avoir supporté sans trop de dommage les ardeurs des brûlants après-midi de juillet.

Je gravis les trois marches qui me mettent de plain-pied sur le tertre et suis accueilli sur ma gauche par la rocaille qui s’est garnie d’une fine dentelle de ruines-de-Rome avec autant de bonheur que je l’avais souhaité. Malheureusement le nombril -de -Vénus, plante de l’ombre, n’a guère apprécié une rocaille trop ensoleillée et n’est plus, pour l’instant, présente.

On ne peut pas demander aux asphodèles de se manifester au-delà du printemps, et encore moins aux ficaires qui ont subi récemment le choc de la transplantation dans une saison aussi sèche .Je n’en veux pas aux nigelles -de -Damas qui sont revenues à l’état de petites rosettes. J’aurais bien voulu retrouver la roquette-blanche que j’avais pourtant gardée en nourrice, de longues semaines, dans mon propre jardin. Et pourtant, malgré les ardeurs de l’été méditerranéen elle est envahissante dans les vignes du littoral.

J’avance à travers les allées et je constate la disparition des Amaranthes, que j’avais importées de Lagrasse, celle des coquelicots que j’aurais cru capables de survivre jusqu’en septembre. La fragile angélique, l’hôte habituel des sous-bois a disparu. De même l’eupatoire, la gloire des bords des eaux et des fossés, ne laisse voir que des tiges desséchées. Par contre, tout à l’heure, près de la rocaille, j’ai admiré avec plaisir les physalis et leurs décoratives lanternes-vénitiennes, qui, je l’espère, se transformeront en délicates cages-d’amour. Autre satisfaction, les cornichons-sauvages dont j’avais amené de Gruissan une grosse poignée de graines. Leurs touffes aux feuilles triangulaires emplissent facilement leur emplacement prévu et les fruits, habituellement dissimulés sous le feuillage, se dressent bien visibles, semblant solliciter le passant pour leur jouer la farce de leurs déflagrations. Je félicite les Centranthes qui ont sauvegardé leurs trois couleurs :la rose, la rouge et la blanche.

Heureusement aussi l’aubépine, le noisetier, le figuier, le sureau, le troène, l’agneau -chaste, la bourdaine, ces arbustes au tempérament plus robuste ont pu traverser cette canicule desséchante sans trop en souffrir mais les herbacées, même les mieux charpentées comme la bardane, semble en avoir été plus ou moins victimes. Pire, certaines n’ont laissé de trace que par leurs étiquettes comme le seraient des inscriptions mortuaires sur un tombeau.

Dans cette visite je suis particulièrement déçu par le bouillon-blanc qui malgré le « bouillonnement » généreux de ses grandes feuilles blanches de la base, ne montrent pas la moindre intention d’érection de son « brandon » dit de Notre Dame, qui est pourtant une de ses remarquables caractéristiques.

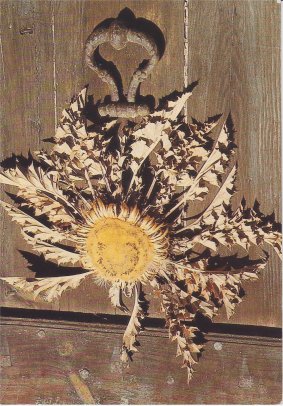

La plus décevante est la cardère qui ne se signale qu’en pousses à ras de terre alors que son impériale tête couronnée figure sur la couverture du catalogue. Quand nous avons décidé, quelques semaines plus tôt, de la mise en page, de la choisir comme emblème de la beauté sauvage de l’ensemble, je gardais d’elle l’image de sa découverte faite en 1985 dans mon propre jardin et que j’évoque dans le prologue de : « Plantes sauvages à histoires..racontées par un apiculteur »:

« ....Les mauvaises herbes » m’ont fait une bien agréable surprise. Au bout de l’allée pavée, sous la Bignone qui, en juillet, hisse son pavois de « trompettes de Jéricho », juste à côté du petit portail d’entrée qui donne sur l’avenue , nous remarquions, dès les premiers jours de printemps, une plante assez étrange. Nous l’avons prise d’abord pour une touffe de primevères puis les feuilles s’allongèrent, prenant d’énormes proportions. Quelle ne fut pas ma joie quand je me rendis compte qu’à l’entrée de mon jardin poussait une cardère (Dipsacus silvestris). Je l’observais chaque jour, suivant son évolution et la désignais à l’admiration de mes visiteurs. Je montrais aux petits-enfants le réservoir d’eau que les feuilles en mains jointes retiennent après les jours de pluie et qui lui vaut le nom populaire de « cabaret des oiseaux ».

Je m’inquiétais quand je la vis se couvrir de pucerons, aussi la soignais-je comme la plus chétive de mes plantes cultivées. Ne s’étiolait-elle pas, cette fille des champs, d’être ainsi enfermée dans mon enclos ?

Enfin les chaleurs de l’été dissipèrent mes craintes, permettant à ma cardère de hérisser superbement un groupe de beaux capitules. Ils se dressaient, altiers, comme autant de bonnets à poils de horse guard et qui montaient ainsi une garde d’honneur, transformant mon modeste pavillon, pendant une saison, en un Buckingham. »Je me penche sur celles qui rampent au sol, cherchant un peu d’humidité pour survivre. Malgré le réseau de « goutte-à-goutte » -qu’il était d’ailleurs prévu de doubler - les plus assoiffées ont tété en vain une eau qui s’est faite de plus en plus rare. Ces tuyaux qui courent sur le sol me rappellent trop les tubes de survie suspendus au dessus de chaque crâne des enfants de l’hôpital . La toxicose, dont souffrait mon petit-fils lors de ma visite à Purpan, avait déclenché la même déshydratation que celle provoquée, ici, chez les plantes, par la récente canicule.

N’étais-je pas, aujourd’hui, à nouveau redevenu un Orphée au seuil de l’enfer et, comme il y a trente ans, essayant de ramener à la vie, comme ce fut le cas pour mon petit-fils, ce jardin menacé , à son tour, de périr ?

Dans cette première quinzaine d’août, au milieu des deux mois « morts » de l’année, j’ai voulu quand même me rendre compte de l’état du jardin-à-thème actuellement délaissé par le service des Espaces Verts. Je suis donc allé, cet après-midi, à Raymond VI comme on se rend, sans enthousiasme, au chevet d’un hospitalisé.

Avant d’entrer dans le parc , depuis le trottoir de l’avenue, à travers la grille de la clôture, j’ai aperçu mon petit jardin, perdu dans ce grand espace gazonné. Aussitôt s’est imposée à ma mémoire une vaste salle d’hôpital avec un petit lit d’enfant, celui de mon petit-fils, âgé alors d’un mois, victime d’une toxicose. Sa mère avait jugé préférable de le confier aux spécialistes d’un hôpital, bien que infirmière elle eût pu le garder à la maison.

« ....J’arrive dans les dédales du vaste hôpital où le vivant ne se sent plus sur son domaine, où seuls médecins et infirmières évoluent à l’aise .Je vais d’un bâtiment à l’autre, guidé par ces ombres, accrochées au passage dans les couloirs ou dénichées derrière un guichet.

-C’est là, montre un bras

Je demeure sur le pas de la porte de cette grande salle où sont alignés des lits d’enfants. A deux ou trois endroits, des parents sont penchés sur un malade mais partout ailleurs chaque bébé est seul, à demi englouti dans un trop vaste lit à barreaux, dans une tombe où ne manque que la croix et les ex-voto.

-Où est mon petit-fils ?

Le peu de différence des enfants de cet âge et cet alignement de cimetière ne peuvent que le confondre davantage. Le visage de Cédric ne peut pas être confondu. Il y a quinze jours, le soir de son baptême, il m’est apparu avec tant de grâce dans son berceau que je suis toujours sous le coup de cette illumination. Il reposait alors dans l’innocence de sa tranquille beauté. Ses paupières étaient baissées pour le sommeil mais je devinais le feu de ses grands yeux noirs. Les parents jasaient autour et je m’étonnais que , comme moi, ils ne soient pas uniquement attentifs à l’admirer.

Tout à l’heure, sur le chemin de l’hôpital , cette image m’obsédait. j’avais hâte de comparer celui que je venais voir avec ce souvenir aussi concret que si je serrais dans la main une photographie..

Je m’approchai du premier lit. Horreur ! Sur le haut de la tête de l’enfant était collée une ventouse d’où sortait un tube qui, long d‘une soixantaine de centimètres, montait jusqu'à un bocal empli d’un liquide. Je regardais aussitôt les autres lits ,de tous ces petits crânes sortait ce long tuyau qui semblait les suspendre au mur.

- Non, ce n’est pas lui.

Je me retrouve au milieu de la pièce. Des parents qui s’abîmaient dans une contemplation douloureuse de leur rejeton soulèvent les yeux vers moi. Est-ce que je leur apparais comme un sinistre voyeur ?

Et tout à coup, dans ce brouillard blanchâtre, dans ce douloureux vertige, dans cet angoissant brouillamini, dans cet état de malaise voici que, comme une mise au net, mon petit-fils m’apparaît.

Je m’approche, je m’agrippe au montant métallique du lit :

-Cédric! Cédric!

Mes lèvres prononcent son nom, admiratif, comme je le faisais le soir de son baptême. Il est d’ailleurs toujours aussi beau, aussi calme, aussi serein. Soudain une angoisse. Cette beauté trop belle, cette sérénité trop sereine ne seraient-elles pas le signe. de .....Je me penche, je lui touche sa petite main. Elle est chaude. Je respire plus à l’aise.

Je n’avais pas vu la ventouse et le tube de plastique qui, comme aux autres enfants, lui sort du crâne. Je me fais la réflexion : « suspendu à la vie comme par un fil. »

Tout est fragile ici. Avec ma grosse santé, mes vêtements de ville, mes brusques gestes de vivant, je suis maladroit, mal à l’aise. Je regarde mon petit-fils palpiter comme une faible flamme sur le point de s’éteindre ou au contraire en train de se ranimer.

S’il ouvrait les yeux, me reconnaîtrait-il ?Serait-il effrayé de me voir ? Malgré l’inutilité de ma présence je ne me décide pas à quitter les lieux mais je me rends compte, plus ou moins obscurément, de ma situation inconfortable, sur le seuil d’un grand vertige.

Ma fille avait sans doute raison de confier ce fétu à la médecine, à ces limbes que sont les hôpitaux. En effet, dans un tel état, un enfant ne nous appartient plus.

Par quel excès d’amour grand-paternel ? Par quelle audace, par quelle inadvertance je suis devenu un Orphée descendu vivant aux enfers ? Je demeure sur l’entrée du parc d’où se dessine la silhouette de mon jardin avec la pergola qui le surplombe. Courant juillet s’est abattu sur Toulouse une brûlante canicule qui a dû faire souffrir ces fragiles « sauvages » transplantées. A cette distance je ne peux pas encore présumer des dégâts et je m’approche avec inquiétude. Dieu merci ! Les grandes salicaires qui bordent le sud du bassin - et que j’avais photographiées quelques semaines plus tôt - ont gardé leur fière allure de belles plantes érigées et leur couleur ne s’est pas éteinte. De même la belle touffe de bleuets, à leurs côtés, semble avoir supporté sans trop de dommage les ardeurs des brûlants après-midi de juillet.

Je gravis les trois marches qui me mettent de plain-pied sur le tertre et suis accueilli sur ma gauche par la rocaille qui s’est garnie d’une fine dentelle de ruines-de-Rome avec autant de bonheur que je l’avais souhaité. Malheureusement le nombril -de -Vénus, plante de l’ombre, n’a guère apprécié une rocaille trop ensoleillée et n’est plus, pour l’instant, présente.

On ne peut pas demander aux asphodèles de se manifester au-delà du printemps, et encore moins aux ficaires qui ont subi récemment le choc de la transplantation dans une saison aussi sèche .Je n’en veux pas aux nigelles -de -Damas qui sont revenues à l’état de petites rosettes. J’aurais bien voulu retrouver la roquette-blanche que j’avais pourtant gardée en nourrice, de longues semaines, dans mon propre jardin. Et pourtant, malgré les ardeurs de l’été méditerranéen elle est envahissante dans les vignes du littoral.

J’avance à travers les allées et je constate la disparition des Amaranthes, que j’avais importées de Lagrasse, celle des coquelicots que j’aurais cru capables de survivre jusqu’en septembre. La fragile angélique, l’hôte habituel des sous-bois a disparu. De même l’eupatoire, la gloire des bords des eaux et des fossés, ne laisse voir que des tiges desséchées. Par contre, tout à l’heure, près de la rocaille, j’ai admiré avec plaisir les physalis et leurs décoratives lanternes-vénitiennes, qui, je l’espère, se transformeront en délicates cages-d’amour. Autre satisfaction, les cornichons-sauvages dont j’avais amené de Gruissan une grosse poignée de graines. Leurs touffes aux feuilles triangulaires emplissent facilement leur emplacement prévu et les fruits, habituellement dissimulés sous le feuillage, se dressent bien visibles, semblant solliciter le passant pour leur jouer la farce de leurs déflagrations. Je félicite les Centranthes qui ont sauvegardé leurs trois couleurs :la rose, la rouge et la blanche.

Heureusement aussi l’aubépine, le noisetier, le figuier, le sureau, le troène, l’agneau -chaste, la bourdaine, ces arbustes au tempérament plus robuste ont pu traverser cette canicule desséchante sans trop en souffrir mais les herbacées, même les mieux charpentées comme la bardane, semble en avoir été plus ou moins victimes. Pire, certaines n’ont laissé de trace que par leurs étiquettes comme le seraient des inscriptions mortuaires sur un tombeau.

Dans cette visite je suis particulièrement déçu par le bouillon-blanc qui malgré le « bouillonnement » généreux de ses grandes feuilles blanches de la base, ne montrent pas la moindre intention d’érection de son « brandon » dit de Notre Dame, qui est pourtant une de ses remarquables caractéristiques.

La plus décevante est la cardère qui ne se signale qu’en pousses à ras de terre alors que son impériale tête couronnée figure sur la couverture du catalogue. Quand nous avons décidé, quelques semaines plus tôt, de la mise en page, de la choisir comme emblème de la beauté sauvage de l’ensemble, je gardais d’elle l’image de sa découverte faite en 1985 dans mon propre jardin et que j’évoque dans le prologue de : « Plantes sauvages à histoires..racontées par un apiculteur »:

« ....Les mauvaises herbes » m’ont fait une bien agréable surprise. Au bout de l’allée pavée, sous la Bignone qui, en juillet, hisse son pavois de « trompettes de Jéricho », juste à côté du petit portail d’entrée qui donne sur l’avenue , nous remarquions, dès les premiers jours de printemps, une plante assez étrange. Nous l’avons prise d’abord pour une touffe de primevères puis les feuilles s’allongèrent, prenant d’énormes proportions. Quelle ne fut pas ma joie quand je me rendis compte qu’à l’entrée de mon jardin poussait une cardère (Dipsacus silvestris). Je l’observais chaque jour, suivant son évolution et la désignais à l’admiration de mes visiteurs. Je montrais aux petits-enfants le réservoir d’eau que les feuilles en mains jointes retiennent après les jours de pluie et qui lui vaut le nom populaire de « cabaret des oiseaux ».

Je m’inquiétais quand je la vis se couvrir de pucerons, aussi la soignais-je comme la plus chétive de mes plantes cultivées. Ne s’étiolait-elle pas, cette fille des champs, d’être ainsi enfermée dans mon enclos ?

Enfin les chaleurs de l’été dissipèrent mes craintes, permettant à ma cardère de hérisser superbement un groupe de beaux capitules. Ils se dressaient, altiers, comme autant de bonnets à poils de horse guard et qui montaient ainsi une garde d’honneur, transformant mon modeste pavillon, pendant une saison, en un Buckingham. »Je me penche sur celles qui rampent au sol, cherchant un peu d’humidité pour survivre. Malgré le réseau de « goutte-à-goutte » -qu’il était d’ailleurs prévu de doubler - les plus assoiffées ont tété en vain une eau qui s’est faite de plus en plus rare. Ces tuyaux qui courent sur le sol me rappellent trop les tubes de survie suspendus au dessus de chaque crâne des enfants de l’hôpital . La toxicose, dont souffrait mon petit-fils lors de ma visite à Purpan, avait déclenché la même déshydratation que celle provoquée, ici, chez les plantes, par la récente canicule.

N’étais-je pas, aujourd’hui, à nouveau redevenu un Orphée au seuil de l’enfer et, comme il y a trente ans, essayant de ramener à la vie, comme ce fut le cas pour mon petit-fils, ce jardin menacé , à son tour, de périr ?

CREATEUR DE JARDIN

J’attends

toujours la pose des panneaux à l’entrée du jardin signalant

son thème et les deux auteurs de sa création.

Ce titre de créateur-de-jardin est pour moi plus honorifique que celui d’écrivain. Naturellement la mention de « auteur » d’un livre est une distinction appréciable mais le bénéficiaire est perdu dans la foule de tous ceux qui se disputent la vitrine ou les simples rayons des librairies ou des bibliothèques.

Les créateurs de jardin sont un très petit nombre et ils se

trouvent hissés à la hauteur d’un des seuls connus en

France, pour une si rare réussite : Le Nôtre. Qui peut être

comparé à Le Nôtre ?

Les créateurs de jardin sont un très petit nombre et ils se

trouvent hissés à la hauteur d’un des seuls connus en

France, pour une si rare réussite : Le Nôtre. Qui peut être

comparé à Le Nôtre ?

Je n’avais jamais envisagé auparavant de créer un jardin. Il fallut que les Espaces Verts de la Ville soient amenés à aménager un jardin-à-thème, récemment mis à la mode, pour que, par l’effet du hasard et aussi par notre audacieuse et téméraire proposition, nous ayons entrepris un si ambitieux projet.

Jusqu’ici, avec « Plantes à histoires » et « Secrets des Plantes » j’avais exploré le monde des plantes et rassemblé leurs histoires mais je n’avais à faire qu’à des notions abstraites de végétal. Je ne me souciais que de leurs représentations dans l’esprit des gens et non pas de leurs réalités concrètes.

Certes, encore, j’ai comme but de faire briller l’auréole anecdotique des plantes mais, cette fois ,en plus, je les présente « en chair et en os », c’est à dire dans leurs éléments d’êtres vivants. Alors que je n’avais auparavant que des mots , nous avons maintenant, Gérard et moi, pour les présenter , entre les mains, des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, tout un ensemble d’éléments délicats comme si on manipulait de la peau, de la chair, des muscles, des nerfs , de la lymphe et du sang.

Il fallut les entourer de jardiniers qui, comme les infirmières dans une nursery, doivent veiller chaque jour aux bonnes conditions d’existence d’aussi fragiles créatures. D’abord en leur fournissant, suivant leur nature, des sols acides, neutres, basiques, secs, humides et des bassins d’eau courante. Puisque la plupart sont des transplantées il faut leur assurer une attention particulière comme les hôpitaux aménagent des salles de soins intensifs.

Comme nous n’avons pas à soigner que des vivaces nous devons envisager la survivance des annuelles ou bisannuelles en récoltant leurs graines et en préparant, dans des serres, leur germination. Nous ne sommes plus , comme dans mes livres, de simples raconteurs de « histoires » mais, avec le jardin, nous avons l’ambition de faire raconter leur vie par la plante elle-même. On est passé du simple récit au théâtre où les acteurs jouent leurs propres rôles. Quant à nous, nous sommes derrière le « guignol » à tirer les ficelles et à prêter notre voix.

Notre histoire a pris une dimension nouvelle. S’est créée entre les plantes et moi une plus grande intimité, nous avons entre nous des contacts presque charnels. Certains affirment qu’ils ont avec elles des rapports confidentiels, qu’ils leur parlent, qu’ils les encouragent, qu’ils les plaignent. Je n’ai pas encore ce don d’un Saint François qui leur prêchait comme à ses humaines ouailles mais je deviens, sur ce sujet, de moins en moins incrédule.

Ce titre de créateur-de-jardin est pour moi plus honorifique que celui d’écrivain. Naturellement la mention de « auteur » d’un livre est une distinction appréciable mais le bénéficiaire est perdu dans la foule de tous ceux qui se disputent la vitrine ou les simples rayons des librairies ou des bibliothèques.

"Lenôtre" Un glorieux prédécesseur

Je n’avais jamais envisagé auparavant de créer un jardin. Il fallut que les Espaces Verts de la Ville soient amenés à aménager un jardin-à-thème, récemment mis à la mode, pour que, par l’effet du hasard et aussi par notre audacieuse et téméraire proposition, nous ayons entrepris un si ambitieux projet.

Jusqu’ici, avec « Plantes à histoires » et « Secrets des Plantes » j’avais exploré le monde des plantes et rassemblé leurs histoires mais je n’avais à faire qu’à des notions abstraites de végétal. Je ne me souciais que de leurs représentations dans l’esprit des gens et non pas de leurs réalités concrètes.

Certes, encore, j’ai comme but de faire briller l’auréole anecdotique des plantes mais, cette fois ,en plus, je les présente « en chair et en os », c’est à dire dans leurs éléments d’êtres vivants. Alors que je n’avais auparavant que des mots , nous avons maintenant, Gérard et moi, pour les présenter , entre les mains, des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, tout un ensemble d’éléments délicats comme si on manipulait de la peau, de la chair, des muscles, des nerfs , de la lymphe et du sang.

Il fallut les entourer de jardiniers qui, comme les infirmières dans une nursery, doivent veiller chaque jour aux bonnes conditions d’existence d’aussi fragiles créatures. D’abord en leur fournissant, suivant leur nature, des sols acides, neutres, basiques, secs, humides et des bassins d’eau courante. Puisque la plupart sont des transplantées il faut leur assurer une attention particulière comme les hôpitaux aménagent des salles de soins intensifs.

Comme nous n’avons pas à soigner que des vivaces nous devons envisager la survivance des annuelles ou bisannuelles en récoltant leurs graines et en préparant, dans des serres, leur germination. Nous ne sommes plus , comme dans mes livres, de simples raconteurs de « histoires » mais, avec le jardin, nous avons l’ambition de faire raconter leur vie par la plante elle-même. On est passé du simple récit au théâtre où les acteurs jouent leurs propres rôles. Quant à nous, nous sommes derrière le « guignol » à tirer les ficelles et à prêter notre voix.

Notre histoire a pris une dimension nouvelle. S’est créée entre les plantes et moi une plus grande intimité, nous avons entre nous des contacts presque charnels. Certains affirment qu’ils ont avec elles des rapports confidentiels, qu’ils leur parlent, qu’ils les encouragent, qu’ils les plaignent. Je n’ai pas encore ce don d’un Saint François qui leur prêchait comme à ses humaines ouailles mais je deviens, sur ce sujet, de moins en moins incrédule.

AU COEUR DE L’ AVEYRON

26

septembre 2001

Splendide journée que celle-ci ! Dès huit heures le deux voitures des Espaces Verts nous emportaient , Gérard Briane et moi-même, en direction du coeur de l’Aveyron. Nous partions dans le but de rapporter une douzaine de plantes sauvages, introuvables ou presque dans le pays toulousain.

Le conducteur de la voiture de tête se laissait guider par Gérard Briane qui connaît parfaitement les routes de son Aveyron natal et qui nous amenait à coup sûr sur des emplacements de chacune des plantes convoitées, qu’il avait depuis longtemps repérées.

L’équipe des Espaces Verts, chargée de l’aménagement du jardin, a la chance, comme moi d’ailleurs, de pouvoir compter sur un homme aussi averti de sciences botaniques et aussi doué d’un instinct qui le rend familier avec la flore sauvage. Ses origines paysannes conjuguées avec sa formation universitaire lui donnent cette ambivalence.

Dès que notre guide eut fait immobiliser la voiture qui le conduisait

à l’endroit choisi sur les hauteurs des monts de l’Aubrac,

il se dirigea sans hésitation dans la direction qu’il avait reconnue

. Le regardant faire je le comparais alors au faucon dont le fauconnier vient

de dénouer les longes qui le retenaient et qui franchit aussitôt

les hauteurs de l’espace qui est son domaine. Son regard aigu détaille

chaque motte de gazon de la vaste prairie qui s’étale sous lui.

Il en fait une analyse rapide mais détaillée, ne se laissant

pas distraire par le charme du paysage. Toute son attention est concentrée

sur ce qu’il recherche. Tout à coup, au milieu de ce fouillis

de la végétation, il est comme ébloui par la seule chose

qui désormais l’intéresse. Tel le faucon qui, alors, fonce

et foudroie sa proie, notre guide nous désigne du doigt la plante recherchée.

Dès que notre guide eut fait immobiliser la voiture qui le conduisait

à l’endroit choisi sur les hauteurs des monts de l’Aubrac,

il se dirigea sans hésitation dans la direction qu’il avait reconnue

. Le regardant faire je le comparais alors au faucon dont le fauconnier vient

de dénouer les longes qui le retenaient et qui franchit aussitôt

les hauteurs de l’espace qui est son domaine. Son regard aigu détaille

chaque motte de gazon de la vaste prairie qui s’étale sous lui.

Il en fait une analyse rapide mais détaillée, ne se laissant

pas distraire par le charme du paysage. Toute son attention est concentrée

sur ce qu’il recherche. Tout à coup, au milieu de ce fouillis

de la végétation, il est comme ébloui par la seule chose

qui désormais l’intéresse. Tel le faucon qui, alors, fonce

et foudroie sa proie, notre guide nous désigne du doigt la plante recherchée.

Pour commencer en beauté cette journée de quête-aux-plantes, notre chasseur a d’abord recherché la plus belle, la plus prestigieuse pour notre jardin de sauvages: La carline-à feuille-d’acanthe, au large capitule et aux longues bractées de pissenlit géant, couchée à ras du sol. Cette fleur est si avide de soleil qu’elle en a pris la forme avec son centre brûlant, couleur d’or, ses bractées blanc argenté, autant de flammes torsadées et de feuilles qui s’étirent pour prolonger le rayonnement.

A l’appel de notre guide nous nous approchons et constatons, par la suite, comme une constellation, d’autres carlines solitaires qui font de ce lieu une station privilégiée. Dans une combe proche, nous découvrons, côte à côte, des touffes de bruyère cendrée et de callune, ces éricacées un peu jumelles. Mais notre chasseur, qui se trouve sur un terrain de plantes de montagnes - nous sommes à 900 mètres d’altitude - préfère découvrir, si possible, l’arnica (Arnica montana) or c’est une proie plus difficile à repérer en raison de sa petite taille, par rapport à la carline et aussi à cause de la fin de sa floraison. On ne pouvait guère l’identifier que grâce à sa rosette.Cependant notre expert de ces lieux l’avait déjà précédemment repérée quand il avait été chargé, par le Conseil Général de l’Aveyron, de procéder à l’inventaire des tourbières. C’est pour cette raison qu’il nous avait amenés à « la Plaine de Rauzes » où il la savait présente.

Comme pour l’excursion de la Vallée d’Eyne,où il était question de dénicher l’adonis des Pyrénées, juché entre 1300 et 2400 mètres d’altitude, Gérard me conseilla de ne pas le suivre bien que nous ne fussions ici qu’à 900 mètres d’altitude.

Je le vis partir avec les deux compagnons des Espace Verts et, de loin je les regardais explorer la tourbière. Je craignis fort qu’ils ne revinssent bredouilles, or, un quart d’heure plus tard, ils me rejoignaient, les bras chargés de plusieurs plantes : D’abord de l’arnica enfoncé dans sa rosette, d’un pied de lysimaque et de celui de la reine des prés. Oh, naturellement, celle -ci avait perdu sa distinction royale et n’était plus parée de ses vaporeuses dentelles mais elle en avait toutes les espérances.

Nous partîmes un ou deux kilomètres plus loin et, là encore, je les attendis et les vis revenir, porteurs d’un pied de berce trouvé sur les bords d’une mare-abreuvoir et aussi de celui d’un épilobe à épi, certes défleuri mais qui portait encore les vestiges de ses plumets de graines.

Sur la route du retour, nous nous félicitions d’avoir pu amasser une telle provision de plantes que ce pays de basse-montagne recèle, pour la plupart introuvables en plaine toulousaine. Ne restait pour satisfaire à l’appel de la liste que nous avions établie que deux plantes à trouver : La gesse-à-large-feuille et la petite -centaurée . Suivant les indications de notre guide nous nous sommes arrêtés, sur le chemin du retour, à hauteur de Girousens, dans une des nombreuses jachères du Tarn. Nous y découvrions, en effet, les deux plantes en question et nous y ajoutions des pieds de clématite et de prêle pour étoffer celles déjà en place dans le jardin.

Nous ne pouvions pas être plus satisfaits de notre exploration puisque nous avions réuni la totalité des plantes que nous désirions trouver. De plus le ciel nous avait accordé une de ses plus belles journées d’automne. Si le matin, nous avions rencontré, sur la route, quelques bancs de brouillard qui nous masquaient, de temps en temps, la vue des paysages, l’après-midi, un soleil radieux nous permettait, des hauteurs où nous étions parvenus, de découvrir de vastes panoramas ou alors, dans les vallées, de traverser des villages typiquement aveyronnais qui symbolisaient la douceur de vivre dans une atmosphère aussi pure et dans une aussi heureuse quiétude.

Cette journée du 26 septembre, passée au service de notre jardin, nous a été si favorable que nous oublions les tracas des jours précédents et même les possibles difficultés que nous risquons encore de rencontrer;

Splendide journée que celle-ci ! Dès huit heures le deux voitures des Espaces Verts nous emportaient , Gérard Briane et moi-même, en direction du coeur de l’Aveyron. Nous partions dans le but de rapporter une douzaine de plantes sauvages, introuvables ou presque dans le pays toulousain.

Le conducteur de la voiture de tête se laissait guider par Gérard Briane qui connaît parfaitement les routes de son Aveyron natal et qui nous amenait à coup sûr sur des emplacements de chacune des plantes convoitées, qu’il avait depuis longtemps repérées.

L’équipe des Espaces Verts, chargée de l’aménagement du jardin, a la chance, comme moi d’ailleurs, de pouvoir compter sur un homme aussi averti de sciences botaniques et aussi doué d’un instinct qui le rend familier avec la flore sauvage. Ses origines paysannes conjuguées avec sa formation universitaire lui donnent cette ambivalence.

La "grande carline" la plantes baromètre

Pour commencer en beauté cette journée de quête-aux-plantes, notre chasseur a d’abord recherché la plus belle, la plus prestigieuse pour notre jardin de sauvages: La carline-à feuille-d’acanthe, au large capitule et aux longues bractées de pissenlit géant, couchée à ras du sol. Cette fleur est si avide de soleil qu’elle en a pris la forme avec son centre brûlant, couleur d’or, ses bractées blanc argenté, autant de flammes torsadées et de feuilles qui s’étirent pour prolonger le rayonnement.

A l’appel de notre guide nous nous approchons et constatons, par la suite, comme une constellation, d’autres carlines solitaires qui font de ce lieu une station privilégiée. Dans une combe proche, nous découvrons, côte à côte, des touffes de bruyère cendrée et de callune, ces éricacées un peu jumelles. Mais notre chasseur, qui se trouve sur un terrain de plantes de montagnes - nous sommes à 900 mètres d’altitude - préfère découvrir, si possible, l’arnica (Arnica montana) or c’est une proie plus difficile à repérer en raison de sa petite taille, par rapport à la carline et aussi à cause de la fin de sa floraison. On ne pouvait guère l’identifier que grâce à sa rosette.Cependant notre expert de ces lieux l’avait déjà précédemment repérée quand il avait été chargé, par le Conseil Général de l’Aveyron, de procéder à l’inventaire des tourbières. C’est pour cette raison qu’il nous avait amenés à « la Plaine de Rauzes » où il la savait présente.

Comme pour l’excursion de la Vallée d’Eyne,où il était question de dénicher l’adonis des Pyrénées, juché entre 1300 et 2400 mètres d’altitude, Gérard me conseilla de ne pas le suivre bien que nous ne fussions ici qu’à 900 mètres d’altitude.

Je le vis partir avec les deux compagnons des Espace Verts et, de loin je les regardais explorer la tourbière. Je craignis fort qu’ils ne revinssent bredouilles, or, un quart d’heure plus tard, ils me rejoignaient, les bras chargés de plusieurs plantes : D’abord de l’arnica enfoncé dans sa rosette, d’un pied de lysimaque et de celui de la reine des prés. Oh, naturellement, celle -ci avait perdu sa distinction royale et n’était plus parée de ses vaporeuses dentelles mais elle en avait toutes les espérances.

Nous partîmes un ou deux kilomètres plus loin et, là encore, je les attendis et les vis revenir, porteurs d’un pied de berce trouvé sur les bords d’une mare-abreuvoir et aussi de celui d’un épilobe à épi, certes défleuri mais qui portait encore les vestiges de ses plumets de graines.

Sur la route du retour, nous nous félicitions d’avoir pu amasser une telle provision de plantes que ce pays de basse-montagne recèle, pour la plupart introuvables en plaine toulousaine. Ne restait pour satisfaire à l’appel de la liste que nous avions établie que deux plantes à trouver : La gesse-à-large-feuille et la petite -centaurée . Suivant les indications de notre guide nous nous sommes arrêtés, sur le chemin du retour, à hauteur de Girousens, dans une des nombreuses jachères du Tarn. Nous y découvrions, en effet, les deux plantes en question et nous y ajoutions des pieds de clématite et de prêle pour étoffer celles déjà en place dans le jardin.

Nous ne pouvions pas être plus satisfaits de notre exploration puisque nous avions réuni la totalité des plantes que nous désirions trouver. De plus le ciel nous avait accordé une de ses plus belles journées d’automne. Si le matin, nous avions rencontré, sur la route, quelques bancs de brouillard qui nous masquaient, de temps en temps, la vue des paysages, l’après-midi, un soleil radieux nous permettait, des hauteurs où nous étions parvenus, de découvrir de vastes panoramas ou alors, dans les vallées, de traverser des villages typiquement aveyronnais qui symbolisaient la douceur de vivre dans une atmosphère aussi pure et dans une aussi heureuse quiétude.

Cette journée du 26 septembre, passée au service de notre jardin, nous a été si favorable que nous oublions les tracas des jours précédents et même les possibles difficultés que nous risquons encore de rencontrer;

QUETE DE LA RUE

8

octobre 2001

Jusqu’à décembre prochain je réglerai mes seules sorties à Gruissan de quelques jours sur le calendrier des herborisations de Jean-Claude Courdil. C’est ainsi que je viens de me rendre à celle qu’il organisait le dimanche 7 octobre.

J’avais prévu, en ces mêmes dates, d’aller à Lagrasse pour récolter, grâce à Jean Poudou, les plantes à caractère méditerranéen du jardin-à-thème que nous ne pouvions pas trouver ailleurs et qui, jusqu’ici n’avaient pas encore pris place sur le terrain ou qui ont été victimes de la transplantation ou de la canicule. J’avais mission d’en rapporter au moins deux : la rue fétide et la roquette blanche.

Comme Jean Poudou n’était pas certain de trouver chez lui la

rue, j’avais demandé à Jean-Claude Courdil, pendant le

parcours botanique, de m’indiquer l’éventuelle présence

de cette plante.

Comme Jean Poudou n’était pas certain de trouver chez lui la

rue, j’avais demandé à Jean-Claude Courdil, pendant le

parcours botanique, de m’indiquer l’éventuelle présence

de cette plante.

C’est ce qu’il fit quand, arrivé au sommet du Payral que nous explorions, il m’en signala un pied, en bordure du sentier que nous empruntions.

Naturellement, il n’est pas question, lors de ces sorties botaniques, d’emporter le moindre brin de plante, qu’elle soit protégée ou non. Rien que pour l’exemple vis à vis de ceux qui l’accompagnent, il interdit toute cueillette et tout ramassage. Or, pour ma part, il n’était pas seulement question de cueillette mais , en plus, d’une transplantation.

Je repérais de mon mieux l’emplacement et j’essayais de le situer dans l’environnement. Ce qui était difficile car dans cette colline boisée de pins d’Alep, les paysages ne se distinguent guère les uns des autres. Mais j’avais bien l’intention de revenir le lendemain matin à cette même place muni de ma courte bêche pour procéder à l’enlèvement.

C’est ainsi que je me retrouvai vers 8 h. 30 au pied du Payral et bien résolu de gravir ce raidillon caillouteux. Je n’avais pas fait vingt pas que , sur le bord du sentier, je crus reconnaître le feuillage verdâtre qui ressemblait à celui du végétal que j’avais vu la veille. Je n’en croyais pas mes yeux. Comment pouvais-je avoir une telle chance de la rencontrer si tôt et si loin du sommet ?

Peu exercé dans la détermination des plantes, je crains toujours, en dehors de l’évidence de la fleur ou du fruit, de faire des confusions. Ici ce n’était pas possible de se tromper, l’odeur de chaque élément de la rue est si violente et si caractéristique que le moins expérimenté ne peut pas faire de confusion. Rien que de passer la main sur son feuillage, sa puissante odeur me criait son identité.

J’entrepris aussitôt de dégager le pied et c’est alors que je me rendis compte que j’avais affaire non à un mais à deux pieds de rue , côte à côte. Dans cet amoncellement de pierraille j’ôtais une à une les éclats de roches pour enfin entrer en contact avec une terre assez rare et très friable. Mon procédé était un peu grossier pour ce déterrement que je voulais délicat pour l’obtention de plus de racine possible. Je creusais avec les doigts, puis je m’aidai d’un silex en forme de couteau pour approfondir le trou.

Cette façon d’opérer avec le plus de délicatesse possible me faisait prendre avec la plante une approche moins habituelle . Je sentais mieux son caractère de matière vivante et j’affectais à son égard des délicatesses de chirurgien ou d’accoucheur, devant arracher de la matrice maternelle de la terre cet être que je craignais, à chaque instant, ou de blesser profondément ou, pire, de lui ôter, sans m’en rendre compte, toute possibilité de survie.

Comme dans cette Clape pierreuse la terre arable est rare il n’est pas question de pouvoir, comme en plaine, sortir toute une motte environnante protectrice. Je trouvais entre mes mains une racine nue, squelettique. Je m’empressai de l’entourer de déblai que j’avais sorti du trou et je l’enfermai dans un sac.

Je fis de même pour la deuxième plante voisine qui, heureusement, ne me donna pas plus de difficulté à l’extraire.Il me restait à ramener la roquette blanche que je devais, en principe, trouver plus facilement sur le territoire de Lagrasse. Arrivé sur les lieux, Geneviève Poudou, la soeur de Jean m’ amena dans le jardin, vaste étendue qui n’a d’apparence potagère que par les quelques rayons de salades et de choux. Le reste est une vaste assemblée de plantes sauvages de toutes espèces qui se nourrissent du limon de l’Orbieu et de l’Alsou, ces deux bras d’eau qui embrassent le jardin et parfois l’enrichissent de leurs débordements.

La pioche à la main, Geneviève avait un grand choix de grasses roquettes dont certaines sont déjà en fleurs et que j’entassais dans mon sac. Elle me proposait d’autres sauvages dont je n’avais que faire mais je lui demandai d’extraire une mercuriale vivace que je savais figurant sur nos listes et encore absente sur nos plates-bandes.

Alors qu’ici est toléré un accueil très généreux pour de nombreuses espèces sauvages, je m’étonnais de voir tomber impitoyablement le couperet de la pioche de Geneviève sur les quelques oxalis qui se présentaient à sa vue et dont la jardinière enfouissait les graines dans la poche de son tablier, pour préserver ce lieu de leur nuisance. S’il est vrai qu’ elle est pleine d’indulgence pour les immigrées, elle est impitoyable pour certaines, comme l’oxalis en particulier, qui n’ont pas droit de séjour au jardin et dont elle l’épouille avec beaucoup de méticulosité.

Jusqu’à décembre prochain je réglerai mes seules sorties à Gruissan de quelques jours sur le calendrier des herborisations de Jean-Claude Courdil. C’est ainsi que je viens de me rendre à celle qu’il organisait le dimanche 7 octobre.

J’avais prévu, en ces mêmes dates, d’aller à Lagrasse pour récolter, grâce à Jean Poudou, les plantes à caractère méditerranéen du jardin-à-thème que nous ne pouvions pas trouver ailleurs et qui, jusqu’ici n’avaient pas encore pris place sur le terrain ou qui ont été victimes de la transplantation ou de la canicule. J’avais mission d’en rapporter au moins deux : la rue fétide et la roquette blanche.

"La rue" Une plante facilement détectable à l'odeur

C’est ce qu’il fit quand, arrivé au sommet du Payral que nous explorions, il m’en signala un pied, en bordure du sentier que nous empruntions.

Naturellement, il n’est pas question, lors de ces sorties botaniques, d’emporter le moindre brin de plante, qu’elle soit protégée ou non. Rien que pour l’exemple vis à vis de ceux qui l’accompagnent, il interdit toute cueillette et tout ramassage. Or, pour ma part, il n’était pas seulement question de cueillette mais , en plus, d’une transplantation.

Je repérais de mon mieux l’emplacement et j’essayais de le situer dans l’environnement. Ce qui était difficile car dans cette colline boisée de pins d’Alep, les paysages ne se distinguent guère les uns des autres. Mais j’avais bien l’intention de revenir le lendemain matin à cette même place muni de ma courte bêche pour procéder à l’enlèvement.

C’est ainsi que je me retrouvai vers 8 h. 30 au pied du Payral et bien résolu de gravir ce raidillon caillouteux. Je n’avais pas fait vingt pas que , sur le bord du sentier, je crus reconnaître le feuillage verdâtre qui ressemblait à celui du végétal que j’avais vu la veille. Je n’en croyais pas mes yeux. Comment pouvais-je avoir une telle chance de la rencontrer si tôt et si loin du sommet ?

Peu exercé dans la détermination des plantes, je crains toujours, en dehors de l’évidence de la fleur ou du fruit, de faire des confusions. Ici ce n’était pas possible de se tromper, l’odeur de chaque élément de la rue est si violente et si caractéristique que le moins expérimenté ne peut pas faire de confusion. Rien que de passer la main sur son feuillage, sa puissante odeur me criait son identité.

J’entrepris aussitôt de dégager le pied et c’est alors que je me rendis compte que j’avais affaire non à un mais à deux pieds de rue , côte à côte. Dans cet amoncellement de pierraille j’ôtais une à une les éclats de roches pour enfin entrer en contact avec une terre assez rare et très friable. Mon procédé était un peu grossier pour ce déterrement que je voulais délicat pour l’obtention de plus de racine possible. Je creusais avec les doigts, puis je m’aidai d’un silex en forme de couteau pour approfondir le trou.

Cette façon d’opérer avec le plus de délicatesse possible me faisait prendre avec la plante une approche moins habituelle . Je sentais mieux son caractère de matière vivante et j’affectais à son égard des délicatesses de chirurgien ou d’accoucheur, devant arracher de la matrice maternelle de la terre cet être que je craignais, à chaque instant, ou de blesser profondément ou, pire, de lui ôter, sans m’en rendre compte, toute possibilité de survie.

Comme dans cette Clape pierreuse la terre arable est rare il n’est pas question de pouvoir, comme en plaine, sortir toute une motte environnante protectrice. Je trouvais entre mes mains une racine nue, squelettique. Je m’empressai de l’entourer de déblai que j’avais sorti du trou et je l’enfermai dans un sac.

Je fis de même pour la deuxième plante voisine qui, heureusement, ne me donna pas plus de difficulté à l’extraire.Il me restait à ramener la roquette blanche que je devais, en principe, trouver plus facilement sur le territoire de Lagrasse. Arrivé sur les lieux, Geneviève Poudou, la soeur de Jean m’ amena dans le jardin, vaste étendue qui n’a d’apparence potagère que par les quelques rayons de salades et de choux. Le reste est une vaste assemblée de plantes sauvages de toutes espèces qui se nourrissent du limon de l’Orbieu et de l’Alsou, ces deux bras d’eau qui embrassent le jardin et parfois l’enrichissent de leurs débordements.

La pioche à la main, Geneviève avait un grand choix de grasses roquettes dont certaines sont déjà en fleurs et que j’entassais dans mon sac. Elle me proposait d’autres sauvages dont je n’avais que faire mais je lui demandai d’extraire une mercuriale vivace que je savais figurant sur nos listes et encore absente sur nos plates-bandes.

Alors qu’ici est toléré un accueil très généreux pour de nombreuses espèces sauvages, je m’étonnais de voir tomber impitoyablement le couperet de la pioche de Geneviève sur les quelques oxalis qui se présentaient à sa vue et dont la jardinière enfouissait les graines dans la poche de son tablier, pour préserver ce lieu de leur nuisance. S’il est vrai qu’ elle est pleine d’indulgence pour les immigrées, elle est impitoyable pour certaines, comme l’oxalis en particulier, qui n’ont pas droit de séjour au jardin et dont elle l’épouille avec beaucoup de méticulosité.

LES PANNEAUX D’ENTREE

18

octobre 2001

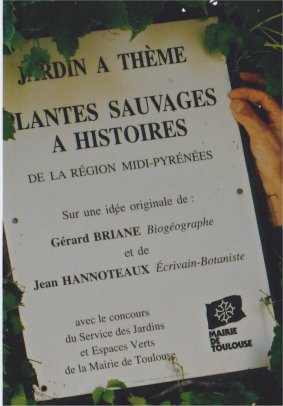

Jour faste que celui du rendez-vous prévu avec le cabinet du maire ! Dès l’entrée dans son bureau, le sous-directeur m’annonce : « J’ai envoyé aujourd’hui à M. Duhamel le bon-à-tirer pour la gravure de vos deux panneaux du jardin . »

Quel soulagement ! C’est la victoire après une longue bataille de démarches, de propositions, de rectifications, d’attentes d’autorisation, de contretemps (la récente catastrophe de l’A.Z.F.) et les inévitables lenteurs administratives.

Dans quelques jours, nous pourrons voir, à chaque entrée du jardin :

« VILLE DE TOULOUSE . JARDIN A THEME PLANTES SAUVAGES A HISTOIRES DE

LA REGION MIDI PYRENEES SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE GERARD BRIANE BIOGEOGRAPHE

ET DE JEAN HANNOTEAUX ECRIVAIN BOTANISTE Avec la participation du Service

des Espaces Verts et jardins de la ville de Toulouse »

« VILLE DE TOULOUSE . JARDIN A THEME PLANTES SAUVAGES A HISTOIRES DE

LA REGION MIDI PYRENEES SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE GERARD BRIANE BIOGEOGRAPHE

ET DE JEAN HANNOTEAUX ECRIVAIN BOTANISTE Avec la participation du Service

des Espaces Verts et jardins de la ville de Toulouse »

Je le disais précédemment : Etre considéré comme l’auteur d’un jardin vaut bien davantage que d’être simplement l’auteur d’un livre. Le jardin apporte à son auteur la solide assise de son poids de terre, l’eau de ses bassins, l’élan de ses structures et surtout l’existence perpétuelle de sa centaine de plantes, survivant dans ses cycles phénologiques.

Par ailleurs rattachant nos deux noms à ce jardin municipal nous entrons dans l’histoire de la Ville, à la suite du grand réseau des noms de places, de boulevards, d’avenues, de rues, de squares et de tout ce qui est marqué de ce sceau. Au titre de monument, tout modeste qu’il soit, ce jardin-à-thème fera partie du programme de visite comme Saint Sernin, le Capitole, l’Hôtel d’Assézat et les autres célébrités municipales.

Que les deux noms de Gérard Briane et de Jean Hannoteaux soient officiellement affichés comme bienfaiteurs de la Ville, fut, depuis le début de l’élaboration de ce jardin, un vague désir, à peine exprimé, puis qui devint, par la suite, presque une exigence de dette en raison de la gratuité totale de notre participation. Si j’ai fait fi de ma modestie c’est que j’avais de plus en plus le sentiment d’un devoir de reconnaissance vis à vis de mon ami et collaborateur. Si je l’ai quelque peu forcé à m’accompagner dans ce projet c’est que d’abord j’étais incapable d’assumer la tâche technique qu’une telle opération imposait. Par ailleurs j’estimais - un peu pour me justifier - qu’une telle réalisation ne pouvait que profiter à la carrière de ce jeune universitaire. Certes, il a beaucoup donné gratuitement de sa personne et même de ses biens (Ses 123 photographies de plantes, entre autres, représenteraient chez un éditeur une somme considérable.) Cependant je suis persuadé - et lui aussi certainement - que ce nouveau titre de créateur d’un jardin municipal est une mention encore plus honorable que celle qu’il obtint pour son diplôme universitaire de docteur en géographie.